Acht von zehn Menschen in unserem Land wissen, dass sie wegen des Klimawandels ihre Art und Weise zu leben ändern müssen. Alle und jede*r ist gefragt, wenn wir innerhalb von zwei Jahrzehnten keine fossilen Brennstoffe mehr verbrauchen wollen, um so das Klima zu schützen. Die Nutzung von Energie für alle menschlichen Aktivitäten ist ein zentraler Baustein. Für unser Verhalten gilt: „Weniger ist mehr!“ Und dies in allen Lebensbereichen – von der Arbeit über das Wohnen, den Transport, die Freizeit, den Konsum. Was ist zu tun? Gehen wir ins Detail.

Deutsche haben mit den größten ökologischen Fußabdruck auf unserem Planeten. Jede*r kann mithilfe eines CO2–Rechners selbst herausfinden, wie sein/ihr Verhalten im Alltag, bei der Arbeit oder auf Reisen dabei wirkt.

Wohnen

70% der Energie beim Wohnen werden für das Heizen verwendet. In jeder Wohnung können wir durch bewusstes Heizen und Lüften Energie sparen. Dazu sollten Fenster abgedichtet werden, Rollläden und Vorhänge nachts genutzt werden, um den Wärmeverlust zu mindern. Wichtig ist es, für die verschiedenen Räume die richtige Raumtemperatur zu finden. Das Umweltbundesamt empfiehlt für den Wohnbereich 20-22° C, für die Küche 18° C, für Schlafzimmer 17-18° C und für das Bad 22° C. Nachts sollte je nach Lebensrhythmus die Temperatur um 4-5° C abgesenkt werden.

Aber wie sind die Häuser beschaffen, in denen wir leben? Für Hauseigner*innen sind bauliche Maßnahmen sehr effektiv, um den Energieverbrauch zu senken. Eine gute Wärmedämmung sollte beim Neubau oder bei der Sanierung, ebenso wie ein effizientes Heizsystem möglichst mit erneuerbaren Energien geplant werden. Hilfreich ist dabei die Unterstützung durch Energieberater*innen und die Hinweise auf entsprechenden Webseiten, z.B. auf der Internetseite von Blauer Engel.

Natürlich hängt der Energieverbrauch auch von der Fläche ab. Wie viel Quadratmeter braucht der Mensch zum Wohnen? Seit den sechziger Jahren hat sich die Wohnfläche pro Person in Deutschland von 20 m² mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung wirkt der steigenden Energieeffizienz entgegen. Und hier kann jede*r selbst durch die Wahl der Größe der Wohnung aktiv werden.

Ernährung

Besonders klimaschädlich sind tierische Produkte wie Fleisch, Käse oder Butter. Gegenüber Rindfleisch wird bei der Produktion von Obst und Gemüse weniger als ein Zehntel an Treibhausgasen emittiert. Daher ist eine mediterrane Kost nachhaltiger mit sehr viel weniger Fleisch, viel Gemüse und wenig Kohlenhydraten. Noch nachhaltiger ist es, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Wichtig ist es ebenso, dass die Lebensmittel regional und saisonal erzeugt und genutzt werden. So werden große zusätzliche Transporte vermieden.

Mobilität

Den Energieverbrauch im Verkehr beeinflussen wir am meisten durch Fernreisen, die gefahrenen Kilometer mit dem Auto sowie den Kraftstoffverbrauch der Verkehrsmittel. Technische Verbesserungen für die Energieeffizienz im Verkehr der letzten Jahrzehnte wurden durch mehr Verkehr und umweltschädlichere Formen konterkariert.

Nachhaltig mobil sein bedeutet, die Schädigung der Umwelt durch kohlenwasserstoffhaltige Treibstoffe und Ressourcenverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren. Priorität hat der Umstieg auf den „Umweltverbund“: Busse, Bahnen, Fahrrad und Zu-Fuß-Gehen. Das Auto sollte so wenig wie möglich – wenn überhaupt vorhanden – benutzt werden.

In einem Modellversuch mit 32 Wuppertaler Bürger*innen konnten zwei Drittel der Treibhausgase im Verkehr eingespart werden. Folgende Handlungsoptionen stehen zur Verfügung: Wege mit verhaltensbedingt geringem Emissionsfaktor zurücklegen, Wegelängen verkürzen, Wegeanzahl verringern. Die sparsamsten Teilnehmenden erreichten sogar eine Minderung der Treibhausgase von 90%.

Nun ist das Ergebnis des Modellversuchs nicht ohne Weiteres von einer Großstadt mit gutem Nahverkehr auf ländliche Regionen übertragbar. Daher müssen auch dort die Rahmenbedingungen verbessert werden. Dieselben Regeln gelten gleichermaßen beim Reisen für die Verkehrsmittel. Für längere Reisen sollte die Bahn benutzt werden. Bleibe im Lande und genieße stressfrei den Urlaub.

Konsum

Auch hier gilt „Weniger ist Mehr“. Es betrifft alle Kaufentscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Achten wir auf Langlebigkeit von Produkten, auf lokale und regionale handwerkliche Produktion, auf Energieeffizienz, Wiederverwendbarkeit und Recycelbarkeit.

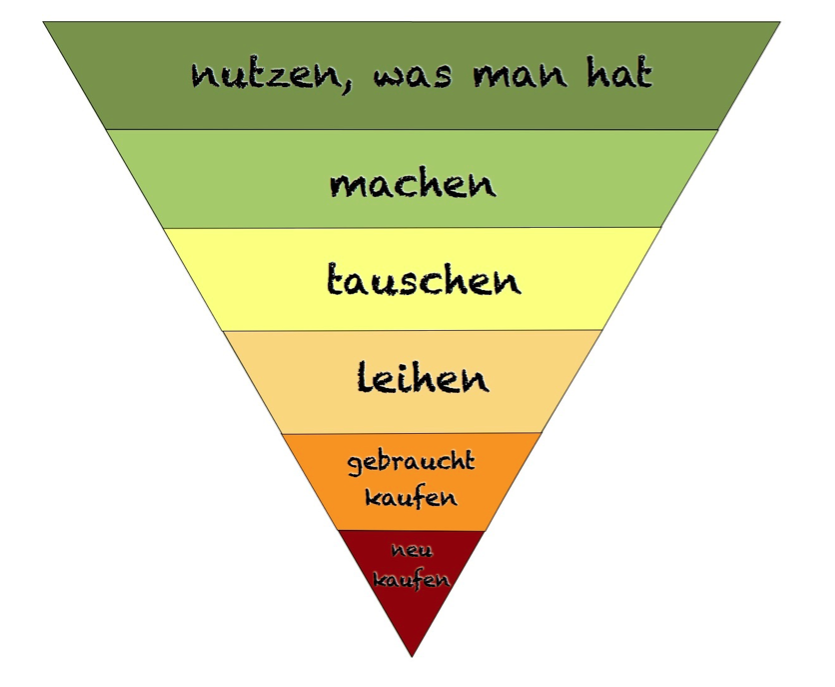

Die Anti-Verbraucher-Pyramide von #kaufnix zeigt den richtigen nachhaltigen Weg auf für welches Produkt auch immer, Möbel, Haushaltsgeräte, Werkzeug, Kleidung, täglicher Bedarf, usw..

Information und Kommunikation

Unser Informationsverhalten hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Elektronische Medien werden häufiger verwendet, der damit erzeugte Energieverbrauch steigt immer stärker, aber wird meist nicht beachtet. Nicht nur bei den Endgeräten, sondern in der ganzen Nutzungskette von der Produktion über die Speicherung in Servern und die Verteilung im Netz.

Eine neue französische Studie weist nach, dass die Energieintensität jedes Jahr um rund vier Prozent zunimmt. Wir brauchen nicht nur effizientere Geräte, sondern auch ein geändertes Nutzungsverhalten und zusätzliche Anstrengungen, auf diese Techniken zu verzichten.

Ein Dilemma der „Weniger ist mehr“-Strategie ist der sogenannte Suffizienz-Rebound. Unsere Gesellschaft ist so reich, dass Verzicht oder Reduzierung von Aktivitäten in einzelnen Bereichen als Auslöser für Mehrkonsum in anderen Bereichen wirken kann. Es gilt also aufmerksam zu sein und zu bleiben, um die jeweiligen Auswirkungen unserer Handlungen zu bewerten.

Die Broschüre „Klimaneutral Leben“ des Umweltbundesamtes zeigt an Beispielen unterschiedlicher Lebensweisen, wie individuelle Einsparpotenziale genutzt werden können. Jede*r ist selbst verantwortlich für seinen/ihren ökologischen Fußabdruck!

Individuelle Entscheidungen ersetzen keine strukturellen Änderungen und umgekehrt. Beides ist notwendig. Daher müssen wir für den Klimaschutz auch politisch steuern durch CO2-Steuer, Emissionshandel, EEG-Umlage, Plastikverbote, Tempolimit, Förderung von Power to X oder Netzausbau. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Techniken sind vielfältig erforscht, es kommt darauf an, sie anzuwenden.

Über den Autor

Dr. Klaus Müschen arbeitet seit 40 Jahren im Klimaschutz und zur Energiewende. Von 2006 bis 2016 leitete er die Abteilung „Klimaschutz und Energie“ am Umweltbundesamt in Dessau. Davor leitete er seit 1989 das Referat Klimaschutz und Energieplanung/Informations-system Umwelt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz des Landes Berlin. In dieser Zeit vertrat er Berlin im Aufsichtsrat der Berliner Energieagentur. Nach dem Studium der Elektrotechnik und Sozialwissenschaften an der Universität Hannover promovierte er 1979 in Politischer Wissenschaft und Soziologie. Danach arbeitete er als Berufsschullehrer, als Hochschulassistent für Elektrotechnik an der Universität Hamburg und nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am Öko-Institut in Freiburg zu Ausstiegsszenarien und zu Energiedienstleistungen.