Die Idee von Degrowth beziehungsweise Postwachstum bezieht sich meistens auf die Länder des globalen Nordens. Die Industriestaaten sollen ihr Wirtschaftswachstum stoppen oder sogar umkehren, um die planetaren Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten. In Ländern wir Indien oder China hat das starke Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte ebenfalls viele negative Auswirkungen, wie etwa die Zerstörung der Umwelt und eine sich verstärkende soziale Ungleichheit. Die reichen Menschen profitieren hauptsächlich vom Wirtschaftswachstum, während marginalisierte Gruppen ausgebeutet werden. Solange die Grundbedürfnisse vieler Menschen noch nicht gedeckt sind, können diese Probleme nicht alleine durch einen Stopp des Wirtschaftswachstum gelöst werden. Stattdessen muss das Konzept von Degrowth an die Länder des globalen Südens angepasst werden, wie das bei der „Radikalen Ökologischen Demokratie“ in Indien geschah.

In Indien formierten sich in den letzten Jahrzehnten viele hunderte kleine bis große Bewegungen. Diese Initiativen bekämpfen einerseits Ungerechtigkeiten, wie etwa den Landraub durch große Unternehmen oder Frauenrechtsverletzungen. Andererseits zeigen sie andere Lebensentwürfe und positive Transformationen. Aus diesen Widerstands- und Wiederaufbaubewegungen entstand „Ecoswaraj“ beziehungsweise die „Radikale Ökologische Demokratie“.

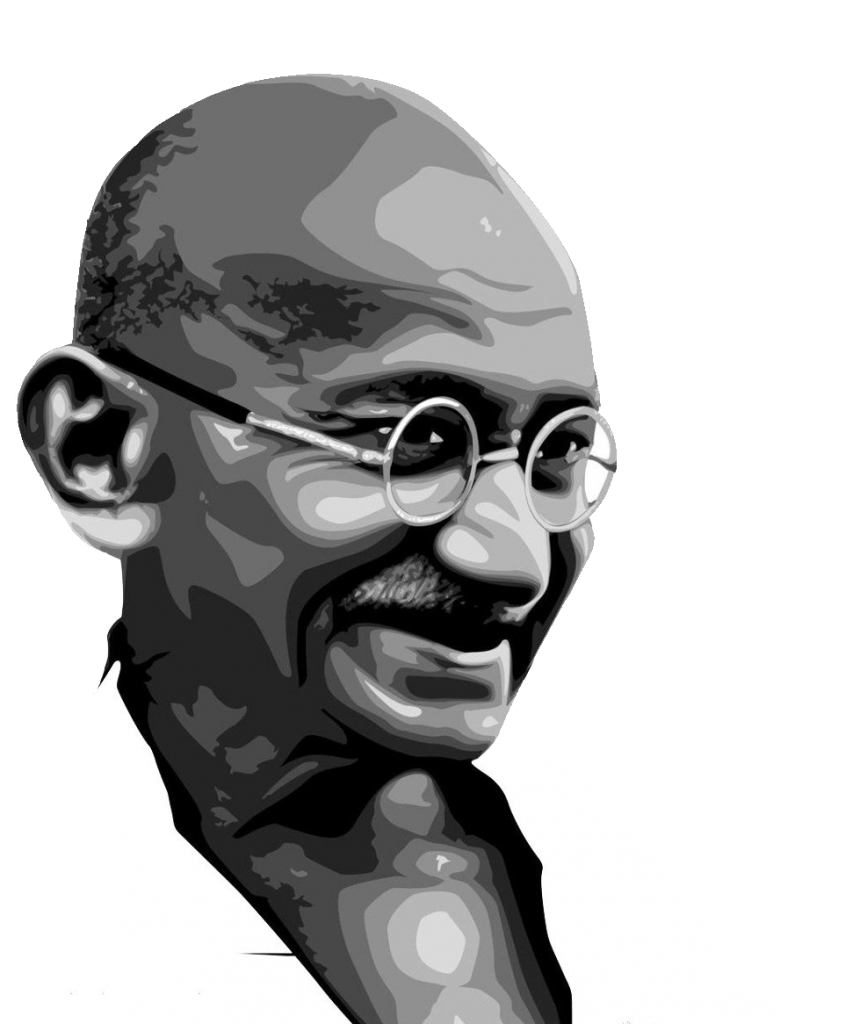

Das Konzept „Swaraj“ wurde durch Gandhi und die Unabhängigkeitsbewegung bekannt und bedeutet übersetzt Selbstverwaltung. Ecoswaraj greift dieses Konzept auf und erweiterte es durch ökologische Aspekte. Die wichtigsten Punkte der „Radikalen Ökologischen Demokratie“ sind ökologische Nachhaltigkeit. Die Gesellschaft solle die planetaren Belastungsgrenzen nicht überschreiten und den natürlichen Kreislauf der Natur schützen. Außerdem ist das soziale Wohlergehen, soziale Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit wichtiger Teil von Ecoswaraj. Soziales Wohlergehen bedeutet hierbei nicht eine Anhäufung des Wohlstands, sondern ein Zurückbesinnen auf alte indische Traditionen wie Genügsamkeit oder einen freiwilligen Minimalismus. Zudem spielt Selbstbestimmung eine wichtige Rolle, weshalb Entscheidungen durch direkte Demokratie gefällt werden. Die Wirtschaft wird ebenfalls demokratisiert, indem lokale Gemeinschaften Kontrolle über Ressourcen und Arbeitsmittel haben und lokales Wirtschaften priorisiert wird. Um Hierarchien zu vermeiden, wird auch Wissen geteilt und modernes und traditionelles Wissen gleichberechtigt behandelt.

Beispiele für „Radical Ecological Democracy“ findet man in ganz Indien. Zum Beispiel ließen Kleinbäuer*innen in Andhra Pradesh und Telangana ökologische Landwirtschaft wieder aufleben, erreichten eine volle Ernährungssouveränität, kollektivierten Ressourcen und Arbeit und sicherten die Grundrechte aller Menschen in der Gemeinschaft. In Zentralindien gewannen Gemeinschaften wie die Mendha-Lekha Gemeinschaft die Kontrolle über die umliegenden Wälder zurück und initiierten eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Vom Verkauf von Bambus und anderen Waldprodukten profitierten die Bewohner*innen der Gemeinde und verbesserten die Stromversorgung. Zur „Ecoswaraj“ Bewegung zählen zudem Bildungseinrichtungen, in denen Schüler*innen nicht nur modernes Wissen und Fähigkeiten erlernen, sondern auch mit ihren kulturellen und ökologischen Wurzeln verbunden bleiben sollen.

Obwohl viele Bewegungen klein und zerstreut sind, konnten einige der Initiativen alternative Lebensweisen aufzeigen und die Politik beeinflussen. Zum Beispiel haben ein dutzend indische Bundesstaaten mittlerweile Förderprogramme oder Richtlinien bezüglich ökologischer Landwirtschaft initiiert. Diese Veränderung wurde durch Bäuer*innen angestoßen, die biologischen Anbau demonstrierten.

Europäer*innen könnte einiges von Radical Ecological Democracy lernen, zum Beispiel dass Suffizienz auch „bottom-up“ organisiert werden kann. Viele Länder des globalen Nordens könnten die Prinzipen Freiheit, Selbstverantwortung und Autonomie stärker in ihre Politik einbinden. Außerdem sollten Personen von indigenen Traditionen und ihrer Art mit der Natur zu leben, lernen.

Quellen:

Kothari, Ashish (2016): Radical Ecological Democracy. Reflections from the South on Degrowth. URL: https://www.degrowth.info/wp-content/uploads/2016/06/DIB_RED.pdf