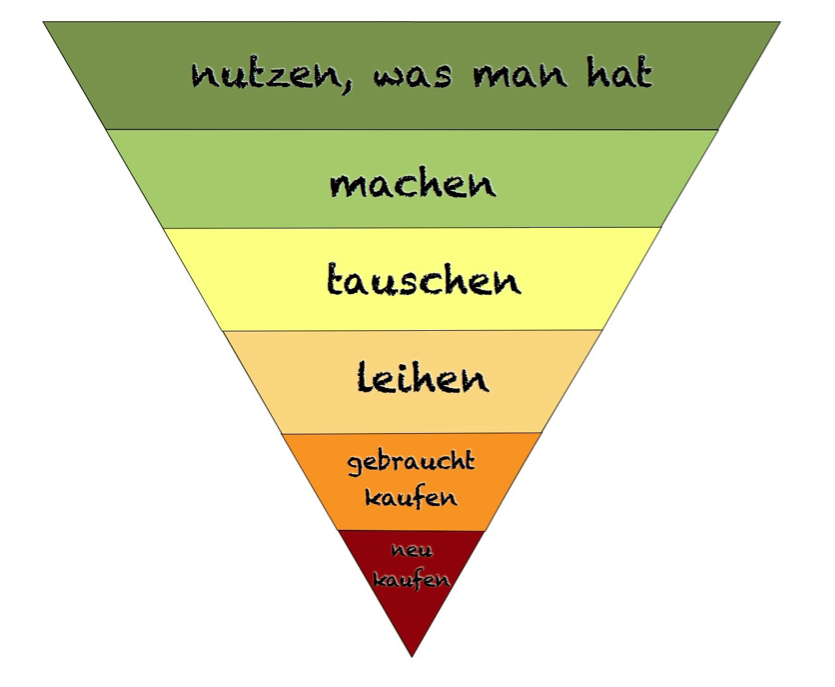

Neue Produkte produzieren Müll, in der Herstellung und der Verpackung. Meistens ist dieser Müll, genauso wie die neuen Produkte selbst, vermeidbar. In Repair-Cafés geben Engagierte kaputten Gegenständen eine zweite Chance – ganz im Sinne der zweiten Stufe der Anti-Verbraucher-Pyramide, dem Selbermachen.

Das Repair-Café Soldiner Kiez findet in den Räumen der Fabrik Osloer Straße im Berliner Norden statt

Im Hinterhof der Fabrik Osloer Straße muss Olaf Skeries selbst Hand anlegen. Auf dem weißen Schultisch vor ihm steht ein in die Jahre gekommener Philips-Staubsauger, der einfach nicht mehr anspringen will. Für Olaf ist der Fall eine klare Sache: Hier ein bisschen ziehen, dort etwas rütteln und schon schnurrt das Gerät wieder wie zuvor. In weniger als fünf Minuten hat Olaf den scheinbaren Schrottplatz-Kandidaten zu neuem Leben erweckt.

Olaf Skeries (r.) betreibt das Repair-Café gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen

Hilfe von erfahrenen Tüftler*innen

Als gelernter Autoschlosser versteht Olaf sich aufs Schrauben. Seit mehreren Jahren leiht er seine Expertise gleich mehreren Repair-Cafés im Berliner Norden. Im Repair-Café im Soldiner Kiez trifft er sich jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat mit anderen Ehrenamtlichen. In gemütlicher Atmosphäre reparieren sie dort drei Stunden lang kaputte Gegenstände, die Interessierte von Zuhause mitgebracht haben. Vom Staubsauger über Plattenspieler und Laptops bis hin zur Dunstabzugshaube hat Olaf schon alles gesehen. Meistens kommen Menschen jedoch mit defekten Haushaltsgeräten oder Fahrrädern.

Für die Reparatur-Expert*innen um Olaf ist diese Vielfalt kein Problem: „Der größte Teil von uns sind Handwerker mit viel Erfahrung.“ Im Repair-Café geben sie diese Erfahrung bereitwillig an andere weiter. Trotzdem sind Repair-Cafés wie das im Soldiner Kiez keinesfalls mit klassischen Reparatur-Werkstätten zu verwechseln, sagt Olaf: „Das Konzept wird manchmal falsch verstanden, als billige Reparatur-Möglichkeit“.

Manchmal, wenn schon ein gezielter Handgriff genügt, packt Olaf natürlich selbst mit an. Grundsätzlich geht es ihm und seinen Mitstreitern aber darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten: „Ich zeige zwar, welche Schrauben man aufmachen muss, aber aufmachen muss man sie dann schon selbst.“

Expertise und Werkzeug gibt es im Repair-Café gratis

Wer das Repair-Café besuchen will, muss sich deshalb auch vorab per E-Mail anmelden. So könne man die Interessierten bereits vorab dazu animieren, sich mit der Reparatur ihrer Gegenstände zu beschäftigen. Das bedeutet auch, dass jede*r selbst dafür zuständig ist, Ersatzteile zu besorgen. Verbrauchsmaterialien wie Kleber oder Kabelbinder gibt es dagegen im Repair-Café, finanziert durch die Vertrauenskasse am Eingang. „Und wenn wirklich mal Lötzinn oder so etwas fehlt, holen wir das von unserem Geld“, sagt Olaf.

Nachhaltigkeit als Ziel

In Repair-Cafés wird Nachhaltigkeit nicht nur vorgelebt, sondern erlebbar gemacht. Mit ihrem Wirken wehren die Reparatur-Expert*innen sich gegen wirtschaftliche Strategien wie die geplante Obsoleszenz, also den vom Hersteller beabsichtigten, frühzeitigen Funktionsverlust von Produkten. Als eine Folge der Obsoleszenz stellte das Umweltbundesamt 2016 in einer Studie fest, dass „Geräte heute vermehrt nach kürzeren Nutzungsdauern ersetzt oder entsorgt werden.“ Aus ökologischer Sicht sei diese „Praxis nicht akzeptabel“, schließt die Studie.

Das sieht Olaf ganz ähnlich. Sein Bestreben ist es, Nutzgegenstände so lange wie möglich zu erhalten: „Nicht jedes Gerät ist direkt kaputt, wenn es mal nicht mehr angeht. Oft sind das nur Kleinigkeiten.“ Bei Kaffeemaschinen beispielsweise sei oft nur der Kondensator im Wert von 50 Cent kaputt, eine neue Maschine koste das Hundertfache oder mehr. Im Repair-Café gewinnt so jede*r, selbst wer nicht die Nachhaltigkeit länger genutzter Produkte, sondern den wirtschaftlichen Vorteil im Blick hat.

Trend gegen die Wegwerfgesellschaft

Die Mischung aus Nachbarschaftshilfe und stillem Protest gegen die Wegwerfgesellschaft findet Anklang. Seit die Niederländerin Martine Postma 2009 in Amsterdam das erste Repair-Café initiierte, verbreitet sich die Idee zusehends: Mehr als 1500 vergleichbare Reparatur-Initiativen gibt es inzwischen weltweit, allein in Berlin können Interessierte in 25 Repair-Cafés mehr oder weniger regelmäßig Hilfe beim Reparieren bekommen.

Dabei ist es gerade die Regelmäßigkeit, die laut Olaf maßgeblich für den Erfolg eines Repair-Cafés ist: „Man braucht schon einen langen Atem. Viele machen auch wieder zu, das hängt vom Engagement Ehrenamtlicher ab.“ Wie viele andere Repair-Cafés wurde auch die Werkstatt im Soldiner Kiez erst mehrere Jahre als Projekt gefördert. Mit den Fördermitteln konnten Werkzeuge angeschafft werden, Schrauben, Flickzeug und anderes Material.

Der Werkzeug-Schrank im Soldiner Kiez wurde im Rahmen einer Projektförderung angeschafft

Mit dem Ende der Projektlaufzeit aber stand auch das Ende des Cafés im Raum. Denn ohne die Fördermittel konnte der ehemalige Betreiber, ein Berliner Verein für Wiederverwertung, die Personalkosten für das Café nicht decken. „Dann haben wir alle uns zusammen getan und beschlossen, trotzdem weiter zu machen“, erzählt Olaf. Seitdem werkeln im Soldiner Kiez nur noch Ehrenamtliche.

Ohne die Sozialen Strukturen aber, in die das Café eingebunden ist, wären auch den Ehrenamtlichen die Hände gebunden. Denn ohne die Räume, die im Soldiner Kiez die Fabrik Osloer Straße zur Verfügung stellt, kann kein Repair-Café arbeiten. Auch die ehrenamtlichen Berliner Quartiersräte tragen als Schnittstelle zur Politik zum reibungslosen Ablauf der Cafés bei, indem sie bei Bedarf zur Deckung laufender Kosten beitragen können.

Dort scheint man erkannt zu haben, dass das regelmäßige Reparieren für den Kiez ein Gewinn ist, und zwar nicht nur aus ökologischer Sicht. Denn Repair-Cafés sind eben nicht nur Reparatur-Werkstätten, sondern auch Cafés, soziale Begegnungsorte also: „Es kommen viele Leute vorbei, die einfach nur guten Tag sagen, einen Kaffee trinken wollen“, sagt Olaf.

In der Fabrik Osloer Straße trifft sich so der ganze Kiez: Junge und Alte, versierte Tüftler*innen, Hobby-Bastler*innen und Laien. Im Repair-Café ist jede*r willkommen, sagt Olaf Skeries: „Auch wer zwei linke Hände hat, kann mitmachen. Und wenn er nur Kaffee kocht.“