Konzepte wie der Ökologische oder der CO₂‑Fußabdruck sind immer mehr Menschen ein Begriff. Sie zeigen die ökologischen Konsequenzen unserer Lebens- und Konsumgewohnheiten und dienen als Maßstab dafür, wie sich unser individueller Lebensstil auf das Klima auswirkt. Eine ganze Reihe von Tools wie bspw. der CO₂-Rechner des Umweltbundesamtes oder der Kalkulator des Global Footprint Networks machen es möglich, per Klick die eigenen Umweltauswirkungen zu erfassen. Anhand der Auswertungsübersichten können sich Interessierte mit dem nationalen oder sogar globalen Durchschnitt vergleichen und gleichzeitig Bereiche und Tätigkeiten erkennen, die besonders ressourcenintensiv sind.

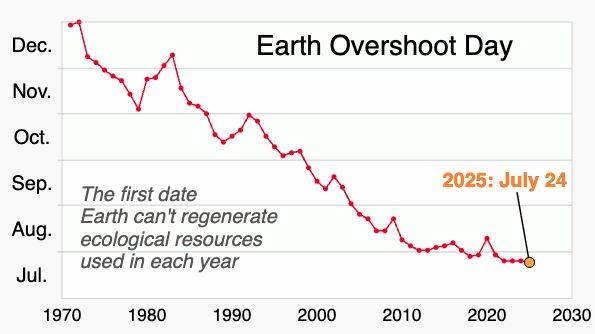

In den allermeisten Fällen liegt der Ressourcenverbrauch von Menschen aus Ländern des Globalen Nordens dabei mehr oder weniger deutlich oberhalb dessen, was mit einer nachhaltigen Lebensweise auf unserem Planeten vereinbar ist. Dies zeigt der im Zeitverlauf immer weiter an den Jahresanfang rückende Erdüberlastungstag anschaulich.

Das Konzept des Erdüberlastungstags markiert dabei den Tag des Jahres, an dem alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht wurden, die uns die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann. Letztes Jahr war dieser Punkt auf globaler Ebene bereits am 24. Juli erreicht. Jedoch variieren die Konsummöglichkeiten und Lebensweisen von Menschen in verschiedenen Ländern erheblich. Würden alle Menschen der Erde so leben wie die Einwohner*innen Deutschlands, würde der Erdüberlastungstag schon am 10. Mai, im Falle Kolumbiens dagegen erst am 1. Oktober erreicht werden.

Mehr als individueller Verzicht – der ökologische Handabdruck

Wenn sich Personen mit dem Thema „Ressourcenverbrauch“ auseinandersetzen und eines der diversen Berechnungstools ungeschönt ausfüllen, kann ein deprimierendes Bild entstehen: Der eigene Bedarf ist deutlich zu hoch und der individuelle Handlungsspielraum begrenzt.

Um neue Kraft zu schöpfen, kann sich ein Perspektivwechsel anbieten. Anstelle bloß auf die verursachten Ressourcenverbräuche zu schauen, werden zusätzlich persönliche Anstrengungen im Sinne der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Auch alltägliche Suffizienzmaßnahmen erscheinen dabei in einem anderen Licht, denn im Mittelpunkt steht nun weniger das, worauf man verzichtet. Vielmehr geht es um das, was man alleine, aber vor allem gemeinsam mit anderen verändert und verbessert. Die Rede ist an dieser Stelle vom ökologischen Handabdruck. Er wurde von der indischen Bildungseinrichtung Centre for Environmental Education entwickelt. Das Konzept hilft dabei, das eigene Engagement sichtbar zu machen – sei es im persönlichen Umfeld oder durch politische Mitgestaltung. Während der ökologische Fußabdruck didaktisch den Fokus auf Ursachentransparenz und Vermeidungspotentiale legt, steht der Handabdruck symbolisch für Gestaltungswillen und Machbarkeit.

Den eigenen Handabdruck vergrößern – ein Plädoyer für mehr gemeinsame Lösungen

Die Vergrößerung des eigenen Handabdrucks kann dabei auf vielerlei Wegen erfolgen. Es ist ebenso die politische Unterstützung einer sozial-ökologischen Petition wie die Sachspende für den örtlichen Stadtgarten oder die finanzielle Unterstützung einer Klimaschutz-Initiative.

Der ökologische Handabdruck betont dabei den Mehrwert, den wir gemeinsam mit und für andere erreichen können. Er kann sowohl dazu beitragen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken als auch ressourcenschonende Alternativen zu erproben, die einem alleine verschlossen bleiben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Organisation von Fahrgemeinschaften in Regionen mit einem ausgedünnten ÖPNV-Netz. Erst durch die Abstimmung mit anderen wird es möglich, die eigene ökologische Mobilitätsbilanz dauerhaft zu verbessern und das kommunale PKW-Aufkommen auf den Straßen zu vermindern. Nebenbei hat es noch weitere Vorteile: Man ist häufiger Beifahrer*in, lernt in Gesprächen die Mitfahrenden besser kennen und kommt entspannter an. Auch Fahrgemeinschaften zwischen Eltern bieten in dieser Hinsicht Vorteile: Sie entlasten die Umwelt infolge eines sinkenden PKW-Aufkommens und helfen zugleich, alle beruflichen und familiären Tagesaufgaben unter einen Hut zu bekommen. Ein anderes Beispiel ist die Verschwendung von Lebensmitteln: Auf individueller Ebene lässt sich durch weitsichtiges Einkaufen und eine strukturierte Nahrungsmittelverwertung persönlich vermeiden, dass Lebensmittel in großer Menge in den Müll wandern. Berücksichtigt man jedoch die immensen Mengen an Nahrungsmitteln, die bereits im Einzelhandel entsorgt werden, wird schnell klar, dass gemeinsam mit anderen noch deutlich mehr möglich ist. Folgerichtig haben sich aus diesem Grundgedanken an vielen Orten ehrenamtliche Foodsharing-Initiativen gebildet, die sich immer über Mitstreiter*innen freuen. Und falls es in einem Ort noch kein entsprechendes Angebot gibt, ist es sicherlich an der Zeit, dem Abhilfe zu schaffen.

Dies sind nur zwei Beispiele, die zeigen, dass Suffizienz- und Nachhaltigkeitsbemühungen nicht auf die individuelle Ebene begrenzt sein sollten. Falls der eine oder andere sich nun fragt, welche Möglichkeiten es noch gibt, um seinen ökologischen Handabdruck zu vergrößern, dem sei diese Infoseite von Germanwatch mit vielen Anregungen wärmstens empfohlen.

Fazit

Der ökologische Fuß- und Handabdruck sind interessante, sich ergänzende Konzepte zur nachhaltigen Ausrichtung unseres Alltagshandelns. Einerseits sehen wir das Ausmaß unseres Ressourceneinsatzes und unsere Verbindlichkeiten gegenüber der Umwelt. Andererseits liefert der ökologische Handabdruck Inspirationen, um gemeinsam mit anderen ins Handeln zu kommen und einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Dabei ist es wie mit vielen anderen Dingen im Leben auch: Zusammen macht es einfach mehr Spaß.