Andreas Sallam ist ein Nachhaltigkeits-Allrounder: Er ist IT-Manager, Musiker und Mitbegründer mehrerer Initiativen für für einen ökosozialen Wandel. Im Interview spricht er über das Leben in suffizienten Gemeinschaften, die Zukunft der Nachhaltigkeitsszene und worauf es beim Streben nach einem guten Leben für alle wirklich ankommt.

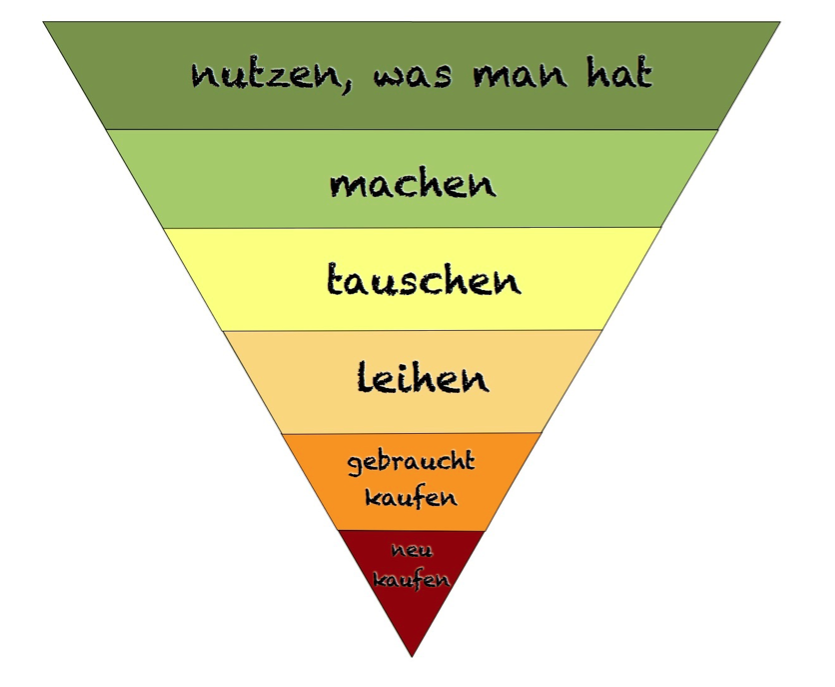

Deutsche Umweltstiftung (DUS): Die #kaufnix-Kampagne fordert „Schluss mit unbedachtem Konsum“. Schaffen wir so den Weg in eine nachhaltige Zukunft?

Andreas Sallam (AS): Hinter dem Kaufen steht immer ein Bedürfnis, das durch Werbestrategien gefüttert wird. Die suggerieren einem, dass man ein bestimmtes Produkt unbedingt braucht. Ich glaube nicht, dass wir weiter kommen, indem wir den Menschen sagen „lasst das“. Ich halte viel mehr davon, wenn Menschen zu der Erkenntnis kommen, dass es ihnen nicht gut tut, dieses oder jenes zu kaufen. Zum Beispiel die Schokolade, die vermeintlich glücklich macht, aber hinterher wieder dazu führt, dass mensch dicker wird und sich dadurch eigentlich nicht gesünder fühlt.

Mensch muss sich dazu die eigenen Bedürfnisse klarer machen. Zum Beispiel, dass es uns besser geht, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind. Wenn wir diese Zusammenhänge erkennen, kommen wir auch zu der Erkenntnis, dass wir dieses oder jenes gar nicht brauchen, weil es uns nicht gut tut. Und dann verändert mensch sein Konsumverhalten automatisch.

DUS: Wie können wir diesen persönlichen Bewusstseinswandel fördern, ohne Menschen mit erhobenem Zeigefinger dazu zu ermahnen?

AS: Ich glaube, das wichtigste ist dabei, dass wir aus den patriarchischen Fallstricken unserer Gesellschaft herausfinden. Das heißt, Vertrauen zu fördern, indem wir uns gegenseitig Wahrnehmung verschaffen. Sodass eine Kultur entsteht, innerhalb der wir selbst entscheiden können, was richtig und was falsch ist, in der wir aber auch Fehler machen dürfen und anderen ihre Fehler nachsehen.

Die Einladung ist, sich selbst und die Anderen wieder mehr wahrzunehmen, zu spüren und besser zusammen zu kommen. So entsteht eine ganz neue, andere Kultur des Miteinanders, die nicht konkurrierend ist, sondern in der Menschen sich gegenseitig etwas gönnen oder wir uns etwas schenken, ohne etwas zurückzuerwarten. Das führt dann wiederum dazu, dass die Strukturen sich ändern und die Hierarchien verschwinden. Ich glaube, dass es gesund ist, wenn wir zurück kommen zu einer Kultur, in der wir uns im Kleinen wahrnehmen und von dort aus zu einem größeren System finden.

DUS: Du bist Mitbegründer der Herzensgemeinschaft Wolfen, einer ökologischen, nachhaltigen und suffizienten Lebensgemeinschaft. Sind solche idyllischen Ökodörfer der richtige Ort, um sich im Kleinen selbst zu bestimmen?

AS: Ich bin kein Freund davon, einfach in die Idylle zu gehen, in irgendeine Landschaft, in der es schön ist und leicht, miteinander zu leben, einfach weil die Natur dort toll ist. Meine Erfahrung ist, dass es meistens nicht am Ort liegt, sondern am Zwischenmenschlichen.

Der erste Anlauf, den wir mit der Herzensgemeinschaft Wolfen gemacht haben, ist daher auch mehr oder weniger gescheitert. Erstens waren Menschen dabei, die nicht in der Lage waren, bei sich selbst zu reflektieren, sich zu hinterfragen oder nach den eigenen Schatten zu suchen. Der zweite große Fehler war der, dass wir unsere Vision davon, die Natur und freien Felder umzugestalten, nicht hinreichend mit allen Menschen geteilt haben. Der dritte und vielleicht auch massivste Fehler war, dass ich mich nicht durchgesetzt habe, was die Begleitung durch neutrale Dritte angeht. Es braucht eigentlich immer Außenstehende, die nicht am Prozess beteiligt sind und die von außen sehr klar sehen können, wo die Probleme sitzen. Denn die Beteiligten sehen diese Probleme irgendwann nicht mehr, weil sie „betriebsblind“ werden.

DUS: Eurer Vision von der Umgestaltung der freien Natur sollte für den Übergang ein gemeinsames Leben im Plattenbau vorausgehen. Warum gerade dort?

AS: Ich glaube, dass es wertvoll ist, mit Menschen zusammen zu leben, die sich im Moment überhaupt nicht abgeholt fühlen, sondern ganz im Gegenteil sich eher abgehängt vorkommen. Das ist in der Platte öfter der Fall. Es ist, glaube ich, wichtig, dass gerade in diesem Umfeld andere Menschen leben, die denen vor Ort Aufmerksamkeit schenken und die Möglichkeit geben, wahrgenommen zu werden, egal wo sie stehen oder wer sie sind. Somit können wir ihnen, ohne missionarisch wirken zu wollen, Alternativen zeigen und sie einladen, auch andere, gemeinschaftliche Erfahrungen zu machen, sofern sie das möchten.

DUS: Was zeichnet diese Alternative aus, die ihr in der Herzensgemeinschaft vorleben wollt?

AS: Ich glaube, der wichtigste Wert ist Respekt für und Würdigung von anderen Lebensformen und von Anderssein generell. Dabei anders zu kommunizieren, anders miteinander umzugehen und die eigenen Bedürfnisse sowie die der Anderen in einer gesunden Weise wahrzunehmen und zu unterstützen.

Eine Welt, in der wir durch Abgrenzung glänzen, durch Nicht-Vertrauen, in der andere nicht sehen dürfen, wo ich mich klein, schwach, unfähig oder einsam fühle, oder in der ich meine Energie nicht zeigen darf, ist unglaublich krank. Ich glaube, es ist wichtig, eine Kultur der Möglichkeiten zu schaffen, in der wir Räume haben, wo jeder er oder sie selbst sein darf. Die Hauptsache ist, dass es Begegnung, ein gegenseitiges Wahrnehmen und ein würdevolles Miteinander gibt. Daran fehlt es oft wegen Zeitmangel, Überforderung, wegen zu viel Stress oder vermeintlichen Hamsterrädern und anderen Routinen, die wir meinen erledigen zu „müssen“.

Wenn wir ein Gutes Leben für alle anstreben, bedarf das auch immer eines eigenen Zurücknehmens und eines Nachforschens, wo die eigenen Schattenseiten liegen. Die Frage ist, wie wir das Paradies, das eigentlich da sein könnte, gemeinschaftlich mit anderen erreichen können.

DUS: In suffizienten Kommunen wie der Herzensgemeinschaft wird genau das versucht, die gegebene Natur gemeinschaftlich zu nutzen. Ist das der Weg in eine nachhaltige Zukunft?

AS: Wir haben den Anspruch, Kreisläufe zu generieren, die nicht auf Kosten Dritter oder auf Kosten der Erde gehen, sondern berücksichtigen, dass acht Milliarden Menschen leben wollen. Mensch kann sich einmal vor Augen führen, wie viele Produkte weggeworfen werden oder wie viel Anbaufläche weltweit dafür verwendet wird, Fleisch herzustellen. Und das ist dann noch nicht einmal gesundes Fleisch, sondern aus Massentierhaltung, die hormongesteuert auf schnelles Wachstum aus ist und nur der Rendite dient. Damit werden vermeintliche Glücksgefühle bedient, denn Menschen denken, wenn sie kein Fleisch essen gehören sie nicht dazu.

Das sind letztlich alles Kopfgeschichten. Ich bin in vielen Ökodörfern unterwegs, wo traumhafte Gerichte erzeugt werden, vegetarisch und vegan. Da kann ich nur sagen, dass das auch anders geht und mensch auch anders leben kann. Dabei bin ich selbst gerade kein Veganer und esse auch gern manchmal Fleisch – aber eben nur, wenn die Tiere gesund in einem gesunden Kreislauf leben und nicht nur industriell ausgebeutet werden. Das Gleiche gilt für mich aber auch für Pflanzen. Ich möchte keine Tomaten aus Massenanbau essen oder Bio-Kartoffeln, die aber in Ägypten mit Grundwasser erzeugt wurden, das dort in der Folge immer mehr versalzt.

Es gibt so viel Müll in dieser Welt, der nur auf Renditenorientierung basiert. Wenn mensch sich damit beschäftigt, welche Möglichkeiten wir haben, indem wir zum Beispiel Permakultur einsetzen, dann wird schnell klar, dass wir auch andere Systeme schaffen können. Systeme, die erstens unseren Planeten gesünder behandeln, zweitens keine Ressourcen vernichten, die elementar für diesen Planeten sind, und drittens eine Verteilungsgerechtigkeit schaffen, die uns alle wesentlich besser zurecht kommen lässt.

DUS: Bewegungen wie Fridays for Future legen nahe, dass diese Haltung immer mehr Unterstützer*innen findet. Du selbst bist in der Nachhaltigkeitsszene sehr aktiv und arbeitest unter anderem an der Vernetzung verschiedener Akteure. Was ist dein Eindruck, sind suffiziente Lebensstile mehrheitsfähig?

AS: Meine Wahrnehmung ist, dass wir immer mehr werden. Deswegen haben wir das Bündnis für den sozial-ökologischen Wandel gegründet. Ich erlebe seit fünf Jahren, dass es immer mehr Aktive gibt, die aber in der Regel viel zu wenig miteinander zu tun haben und sich viel zu wenig austauschen. Zum Beispiel Extinction Rebellion oder die heranwachsenden Aktiven von Fridays for Future. Das sind wahnsinnig spannende Kreise und es werden auch immer mehr, die ein Bewusstsein dafür haben, dass es so nicht weitergehen kann und es eine Umsteuerung braucht.

Das System, das wir haben, ist ein System, das sich seit Jahrhunderten gebildet hat, eigentlich aus patriarchischen Bestrebungen heraus: immer schneller, besser, größer, weiter, toller zu werden und so Konkurrenz untereinander statt ein Miteinander zu fördern. Das wiederum bringt dann eine Spezialisierung und Fokussierung auf renditenorientierte Systeme hervor. Und diese Fokussierung auf Rendite fördert zwar alles, was Gewinnoptimierung bringt, verhindert aber all das, was mit Rendite nicht abzugreifen ist. Zum Beispiel ethische oder moralische Systeme und all das, was Menschen eigentlich ausmacht, alles, was unsere Herzen betrifft. Diese Ebenen werden gar nicht berücksichtigt, weil es meist nur darum geht, Quartalszahlen zu steigern. Das hat natürlich eine fatale Wirkung darauf, wie wir miteinander leben und was dabei im Fokus steht.

Ich selbst bin davon überzeugt, dass alle, die noch in den alten Systemen hängen, oft nur von dem ausgehen, was sie kennen. Viele Menschen leben eigentlich in der Vergangenheit und wissen es bloß nicht. Sie haben gar nicht den Zugang zu Systemen wie Soziokratie oder anderen Methoden wie Community Building oder Dragon Dreaming. Ich bin immer wieder tief berührt, was zwischen Menschen damit möglich ist. Es ist erstaunlich, was es bewirken kann, wenn sich Menschen auf solche Methoden einlassen und lernen davon abzusehen, andere überzeugen zu müssen, die eigene Meinung als wichtiger oder richtiger zu betrachten und vermeintliche Gegensätze als Bereicherung zu erkennen und akzeptieren.

DUS: Wie schaffen wir es, dieser Renditenorientierung zu trotzen und den sozial-ökologischen Wandel einzuleiten? Reicht es, alternative Methoden der Kommunikation auszuprobieren und uns besser zu vernetzen?

AS: Das ist das Bemühen. Wir als Wandelbündnis versuchen, nicht zu bestimmen, wer genau was tut, sondern uns als Dienstleister zu begreifen und eine Infrastruktur für Akteure des sozial-ökologischen Wandels aufzubauen. Dadurch können sie unter anderem zusammen arbeiten und gemeinsame Interessen auch gemeinsam vertreten. Es wäre unglaublich gut, wenn wir unsere Interessen bündeln und diese zu einer wesentlich stärkeren, präsenteren und auch resilienteren Struktur entwickeln, ohne Vielfalt zu schwächen. Wir sind Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen. Und wenn wir das realisieren, bekommen wir auch eine wesentlich tragfähigere gesellschaftliche Relevanz. Die Einladung ist, dass wirklich viele mitmachen, damit wir auch in der Gesellschaft deutlicher wahrgenommen werden und so wir auch andere abholen können, die vielleicht auch noch nicht den Zugang zu dieser Art ganzheitlichen Herangehens haben.

Wenn wir immer mehr Akteure werden und auch wahrnehmen, dass wir viele sind, werden letztlich auch die Forderungen mehr Gewicht bekommen, die wir an die politische, aber auch an die gesellschaftliche Willensbildung stellen. Dazu gehören nicht zuletzt Gremien wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Dort herrscht noch viel „Alte-Welt-Denke“ und unsere Kreise werden als Esoterik, Spinnertum oder selbstverliebtes Müsliessen abgetan. Das liegt an mangelnder Erfahrung damit. Genau deshalb ist es wichtig, dass wir alle, die wir anders denken, uns gegenseitig stärken und auch andere dazu einladen, eine ähnliche Erfahrung machen zu können.

Wer Interesse am Mitmachen hat, kann sich gern unter der im Entstehen befindlichen Seite www.wandelbuendnis.org bei uns melden.

Über den Interviewpartner

Getreu seinem Motto „Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst“ widmet Sallam sich als IT-Manager und Aktivist dem Aufbau nachhaltiger Vernetzungsstrukturen und dem ökosozialen Wandel. Er ist unter anderem Gründer des gemeinwohlorientierten und nachhaltigen IT-Unternehmens Digital Builders und des green net project, Mitgründer des Transition-Ökodorfs „Herzensgemeinschaft Wolfen“ und des Bündnis für den sozial-ökologischen Wandel sowie Mitglied des Koordinationskreises deutscher Transition Initiativen.