Auto oder Fahrrad? Neu oder Second Hand? Vielen Menschen fällt es schwer, sich bei solchen alltäglichen Entscheidungen für die nachhaltigere Option zu entscheiden, obwohl die Voraussetzungen dafür gegeben wären und sie über die Folgen ihres Handelns Bescheid wissen.

Die psychologische Forschung zeigt, dass es sogenannte psychologische Verhaltensbarrieren gibt, die nachhaltiges Verhalten im Alltag erschweren oder ganz verhindern können – auch bei Menschen mit ausgeprägtem Umweltbewusstsein. Welche das sind und warum es sich lohnen kann, darüber Bescheid zu wissen, erklären wir in diesem Beitrag.

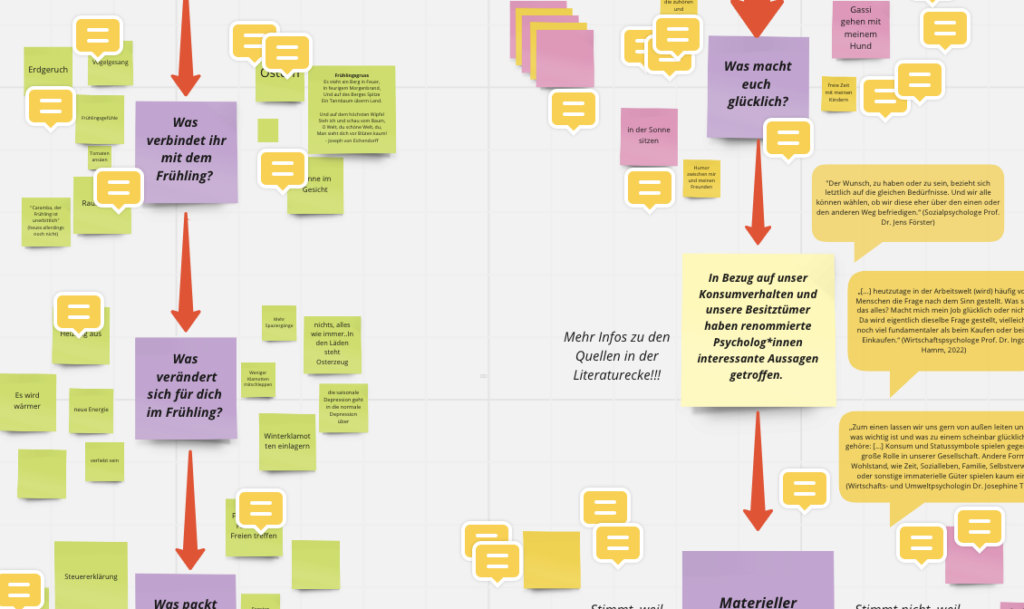

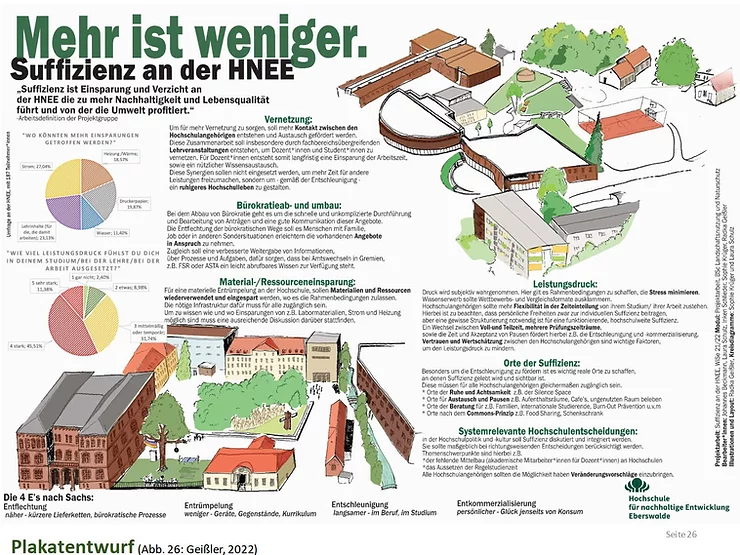

Suffizienz im Alltag

Wenn wir uns die vier E’s der Suffizienz – Entschleunigung, Entflechtung, Entrümpelung und Entkommerzialisierung – nach Wolfgang Sachs anschauen, fallen uns in der Regel schnell einige Dinge ein, die wir uns öfter vornehmen und dann doch wieder vor uns herschieben.

Da wären zum Beispiel der Kleiderschrank, den man aussortieren müsste, das Gemüsebeet im Garten, für das man sich wieder mehr Zeit nehmen wollte, und vieles mehr. Zum Thema Entrümpeln im Frühling gibt es hier einen ganzen Blogbeitrag.

Gute Vorsätze allein reichen nicht aus

Aber zurück zu den psychologischen Verhaltensbarrieren. Die Umweltpsychologin Dr. Josephine Tröger erklärt in diesem #kaufnix-Beitrag, dass es verschiedene Arten von Faktoren gibt, die unser Verhalten beeinflussen. Zum einen sind es persönliche Einstellungen, Werte und Erwartungen, zum anderen äußere Bedingungen, wie zum Beispiel der Zugang zu bestimmten Produkten und Dienstleistungen.

Aber woran genau scheitert es, wenn die Voraussetzungen für ressourcenschonendes Handeln eigentlich gegeben sind und wir uns trotzdem nicht dafür entscheiden? Einige von vielen Antworten auf diese Frage, die Wissenschaftler*innen schon seit Jahren erforschen, stellen wir nun vor.

Confirmation Bias – Wir hören, was wir hören wollen

Der Confirmation Bias (deutsch: Bestätigungstendenz) ist ein bekanntes und vielfach erforschtes Phänomen, das eine kognitive Verzerrung in die Richtung unserer persönlichen Erwartungen beschreibt. Anders formuliert: Wir suchen und beachten im Alltag vor allem solche Informationen, die unsere Erwartungen bestätigen.

Wer also zum Beispiel in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem Autos eine wichtige Rolle spielen, wird im Alltag wahrscheinlich eher soziale Kontakte suchen und Medien konsumieren, in denen Autos positiv dargestellt werden. Informationen zu anderen Verkehrsmitteln, die vielleicht sogar finanzielle und zeitliche Vorteile mit sich bringen würden, werden durch die verzerrte Wahrnehmung eher weniger oder gar nicht beachtet. Dadurch kommt es eher selten zu Verhaltensänderungen im Sinne von Suffizienz und Nachhaltigkeit.

Sunk cost fallacy – Loslassen ist nicht leicht

Den Sunk-Cost-Fallacy-Effekt kennen bestimmt viele aus dem Alltag. Er beschreibt die Tendenz zum Festhalten an einer vergangenen Entscheidung und das Pflichtgefühl, weiterhin an dieser Entscheidung festhalten zu müssen, obwohl sie keinen Nutzen hat oder sogar Schaden anrichtet.

Ein gutes Beispiel hierfür ist der Besitz eines Autos. Die Sunk costs (deutsch: versunkene Kosten) sind in diesem Fall etwa der Kaufpreis und sämtliche Reparatur- und Wartungskosten. Nach einigen Jahren kommt es vielen so vor, als dürften sie gar nicht darüber nachdenken, das Auto zu verkaufen oder wegzugeben, weil sie durch die hohen Investitionen dazu verpflichtet wären, das Auto nun auch lange zu nutzen. Dieser Effekt führt dazu, dass manche Menschen ein Auto besitzen, obwohl sie es kaum nutzen.

Der Rebound-Effekt

Den Begriff Rebound-Effekt (deutsch: Rückschlag-Effekt) kennen viele wahrscheinlich aus dem ökonomischen Kontext. Er beschreibt das Phänomen, dass Einsparungen an einer Stelle durch Ausgaben oder steigenden Verbrauch an anderen Stellen ausgeglichen oder sogar überkompensiert werden. Über die verschiedenen Arten von Rebound-Effekten gibt es hier einen ganzen Blogbeitrag.

In der Umweltpsychologie spricht man zum Beispiel dann vom Rebound-Effekt, wenn man effizientere Glühbirnen kauft und sie dafür dann länger brennen lässt oder ein sehr verschwenderisches Verhalten mit einem anderen ressourcenschonenden Verhalten rechtfertigt. Letzteres wird auch Moral Licensing genannt und liegt zum Beispiel dann vor, wenn eine Person ihr schlechtes Gefühl wegen regelmäßiger Flugreisen mit nachhaltigem Lebensmittelkonsum ausgleicht, obwohl das Verhältnis zwischen ausgestoßenen Emissionen in dem einen und eingesparten Emissionen im anderen Bereich völlig ungleich ist.

Wie wir die psychologischen Barrieren überwinden können

Es gibt in diesem Kontext noch viel mehr psychologische Phänomene, aber nachdem wir nun einige davon kennengelernt haben, lassen sich daraus schon einige nützliche Erkenntnisse für den Alltag ableiten.

Unsere Psyche wird von vielen Faktoren beeinflusst, von denen wir oft gar nicht direkt etwas mitbekommen. Es kann hilfreich sein, wenn man sich im Alltag manchmal vor Augen führt, dass alle Menschen von kognitiven Verzerrungen und Fehlschlüssen betroffen sind. Mit diesem Gedanken kann man vielleicht einerseits nachsichtiger mit sich und anderen Menschen werden. Andererseits kann man sich damit auch motivieren, die eigenen Denkmuster kritisch zu hinterfragen und nicht immer dem ersten, vermeintlich logischen Gedanken zu folgen.

Die psychologische Forschung untersucht neben den Hintergründen menschlichen Verhaltens auch verschiedene Strategien, mit denen wir psychologische Barrieren überwinden und uns damit den Alltag erleichtern können.

Eine dieser Strategien sind sogenannte Wenn-Dann-Pläne. Dabei handelt es sich um Vorsätze für bestimmte Verhaltensweisen in konkreten Situationen. Solche Vorsätze sollen das Einhalten persönlicher Ziele erleichtern und dem Aufbau neuer Gewohnheiten dienen.

Angenommen, eine Person hätte das persönliche Ziel nachhaltiger zu leben und möchte deshalb so oft wie möglich Second Hand statt neuer Kleidung kaufen. Aus Bequemlichkeit und alten Gewohnheiten kauft sie trotzdem kaum Second Hand und fühlt sich nach einiger Zeit schlecht, weil sie gegen ihre eigenen Vorsätze verstößt. Mit einem Wenn-Dann-Plan könnte sie sich selbst dazu verpflichten, ihrem Ziel näher zu kommen. Dieser Plan könnte zum Beispiel so aussehen: „Wenn ich neue Kleidung brauche, dann suche ich immer zuerst nach Second Hand-Angeboten und greife nur dann zu neuer Kleidung, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.“ Hier könnten auch noch bestimmte Geschäfte oder Plattformen ergänzt werden. Je konkreter die Beschreibung, desto besser. Diesen konkreten Vorsatz kann die Person sich nun aufschreiben und in Erinnerung rufen, sobald die „Wenn“-Situation eintritt.

Weniger Selbstkritik, mehr Nachsicht

Die psychologische Forschung zeigt, dass es viele Faktoren gibt, die unser Verhalten beeinflussen, ohne dass wir direkt etwas davon mitbekommen. Diese Erkenntnis kann in so manch hitziger Debatte darüber, wie viel Fleischkonsum noch okay ist oder wer im Sommer wo Urlaub macht, vielleicht für mehr Sachlichkeit sorgen. Im besten Fall bringt sie uns aber dazu, unsere eigenen Gedanken und Gewohnheiten zu hinterfragen und uns im nächsten Schritt aktiv für eine nachhaltigere Gesellschaft einzusetzen.