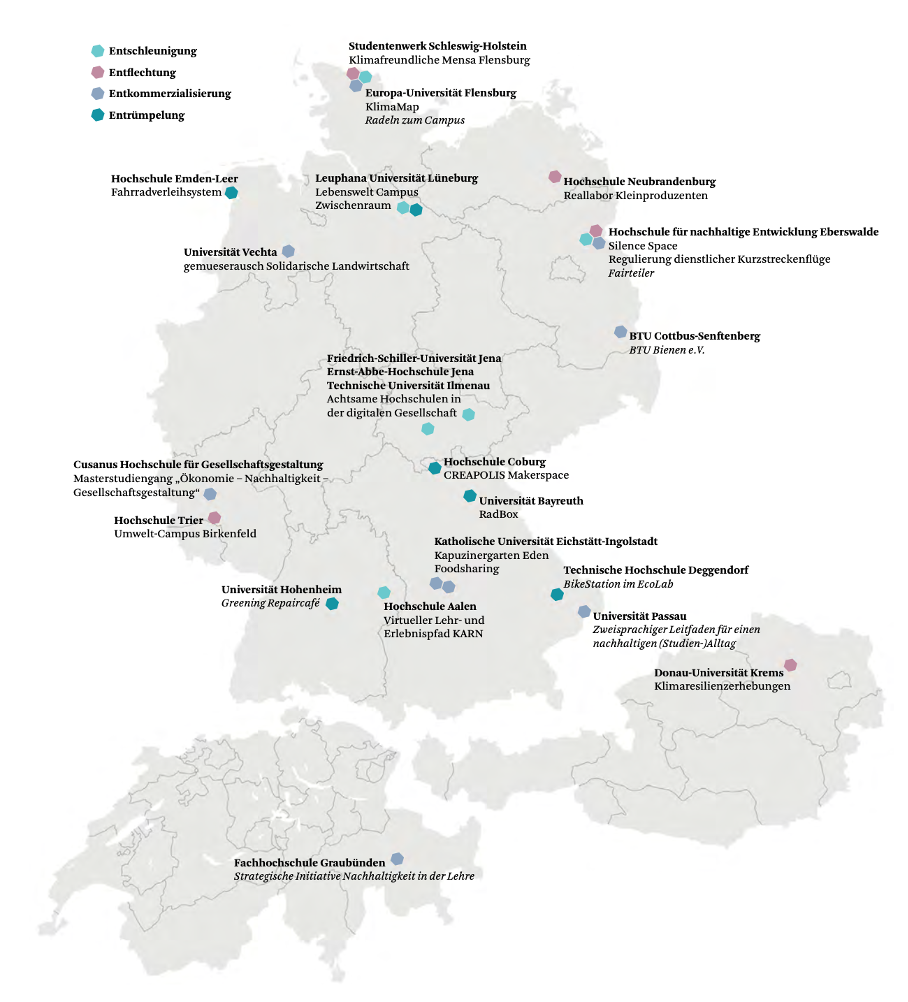

Wie wird Suffizienz an Hochschulen bereits umgesetzt? Was lässt sich aus existierenden Projekten lernen und wie könnte man diese noch weiterführen? Diesen Fragen gehen Dr. Michael Flohr und Lucas Markus in ihrer Good-Practice-Sammlung „Suffizienz an Hochschulen im ländlichen Raum“ nach. Indem sie untersuchen, wie Suffizienz an Hochschulen gelingen kann, setzen sie einen Gegenpunkt zur bequemen aber zugleich riskanten Wette auf eine alleinig effiziente Zukunft.

Suffizienz im ländlichen Raum

In Deutschland ist grundsätzlich auffällig, dass vor allem kleinere und mittlere Hochschulen nachhaltige Maßnahmen umsetzen. Ländliche Räume haben gewisse Merkmale, die Suffizienz befördern können. Überschaubare Sozialgefüge und enge Netzwerke führen beispielsweise dazu, dass solidarische Aktivitäten wie Tauschen leichter umgesetzt werden können, als das in der Anonymität von Großstädten der Fall ist. Außerdem können gerade ländliche Räume zu Reallaboren werden, um gewohnte Wachstumspfade zu verlassen und neue, suffiziente Wege zu erproben. Das geschieht, indem neue Lebens-, Lern- und Arbeitsformen gewagt werden. Ländliche Hochschulen haben daher häufig eine Innovations- und Vorbildfunktion inne.

Suffizienz – Orientierung am rechten Maß

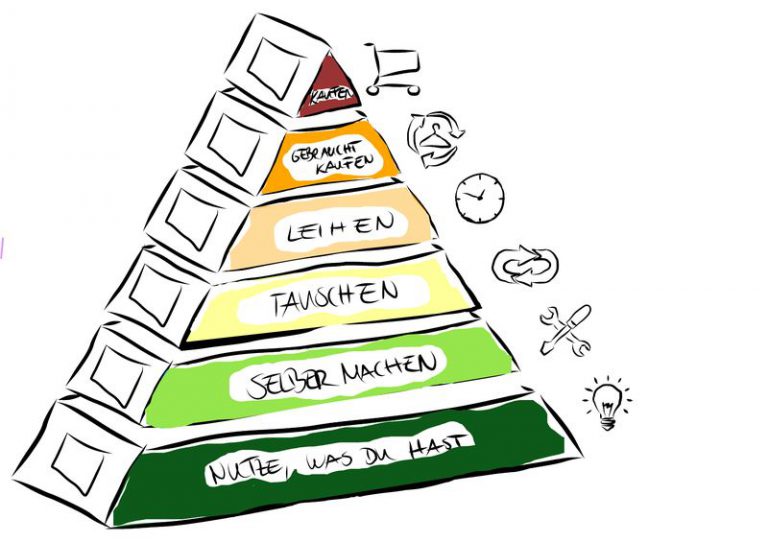

Suffizienz meint, das „richtige“ und „notwendige“ Maß von Ressourcenverbrauch anzustreben, sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene. Häufig werden die 4 E’s nach Wolfgang Sachs genutzt – Entschleunigung, Entflechtung, Entkommerzialisierung und Entrümpelung – um sich am richtigen Maß zu orientieren.

Bei der Entschleunigung geht es um das richtige Maß an Zeit. Der Rhythmus soll angepasst und damit langsamer und zuverlässiger werden – im Verkehrsbereich, in der Arbeitswelt und in den Produktzyklen von Gütern. So werden Qualität und Langlebigkeit erzielt. Entflechtung meint das richtige Maß für den Raum. Globales und regionales Wirtschaften soll neu aufgeteilt werden, zum Beispiel durch eine Regionalisierung der Lebensmittelproduktion und der Energieversorgung. Entrümpelung bezeichnet das richtige Maß an Besitz hin zu „einfacher“ und „weniger“. Dabei geht es vor allem darum, Gerümpel gar nicht erst entstehen zu lassen, indem zum Beispiel Güter langlebig und reparierbar produziert werden. Das vierte E, die Entkommerzialisierung, betrifft das richtige Maß für den Markt. Der zunehmenden Kommerzialisierung soll entgegengewirkt werden, indem Menschen zu Glück jenseits von Konsum befähigt werden.

Die vier E‘s wurden im Paper genutzt, um Ansätze und Projekte nach ihrem primären Fokus geordnet darzustellen. Im Folgenden wird zu jedem „E“ ein Beispiel einer Hochschule vorgestellt, welche ein suffizientes Projekt im jeweiligen Bereich umsetzt.

Entschleunigung

Einen Fokus auf Entschleunigung setzt das Projekt „Lebenswelt Campus“ der Leuphana Universität Lüneburg. Studierende, Lehrende, Verwaltungsmitarbeitende und die Hochschulleitung versuchen in diesem Projekt, den Campus so zu gestalten, dass alle sich wohlfühlen, miteinander ins Gespräch kommen und sich unterstützen können. Zunächst wurde dafür der Campus zu einem verkehrsberuhigten Raum gemacht. Nachfolgend sollen die Straßen entsiegelt werden, um einen Campuspark zu gestalten. Diverse Nutzungsanforderungen an den Campus sollen in das neu entwickelte Konzept einbezogen werden. Dazu gehören unter anderem Orte zum Verweilen, Repräsentativität, Biodiversität, Lehre, Lernen, Bewegungen, essbarer Campus und Barrierefreiheit. Der partizipative Prozess und ein langfristiger Blick auf die Gestaltung des Campus zeigen neben dem gemeinsam genutzten Raum, der reduzierten Abgasbelastung und angebautem Obst, Gemüse und Kräutern auf dem Campus die deutlichen Bezüge zur Suffizienz. Das Projekt könnte gut an andere Hochschulen übertragen werden, wobei Themen und Schwerpunkte von der jeweiligen Hochschule selbst gesetzt werden können. Aber auch für die Universität Lüneburg geht es noch weiter mit der Entschleunigung: „Das Projekt Lebenswelt Campus lebt davon, dass sich die Ideen weiterentwickeln und mit allen Stakeholdern abgestimmt realisiert werden. So sind wir gespannt und offen, was in den nächsten Jahren noch kommt.“

Entflechtung

Das Studentenwerk Schleswig-Holstein wirkt mit einer „Klimaschutz-Mensa“ auf dem Campus Flensburg im Bereich der Entflechtung. Ein wachsendes Angebot an vegetarischen und veganen Gerichten und Maßnahmen zur Energieeinsparung und Müllvermeidung wurden seit 2018 erfolgreich umgesetzt. Auch in diesem Projekt arbeiten Studierende, Hochschulleitung, Lehrende und Verwaltungsmitarbeitende zusammen für eine suffizientere Hochschule. Mitarbeitende der Mensa werden regelmäßig geschult, sodass sich Auswahl und Qualität an vegetarischen und veganen Gerichten vergrößert. Regionale Produkte und kurze Transportwege werden bevorzugt. Außerdem werden mit einem Stand in der Mensa Studierende für das Thema Klimaschutzmanagement sensibilisiert. Durch gute Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema Nachhaltigkeit und ein attraktives Angebot klimagerechter Speisen konnte auf dem Campus Flensburg Genuss verbunden mit Klimaschutz zu moderaten Preisen in die Mensa gebracht werden. Übertragen werden kann das Konzept der Klimamensa auf jede Hochschule mit Mensabetrieb.

Entrümpelung

An der Hochschule Coburg wurde von Lehrenden der „CREAPOLIS Makerspace“ geschaffen, eine offene Werkstatt, wo sowohl digitale als auch anaolge Werkzeuge geteilt werden. Dem ganzen liegt die Idee zugrunde eine neue Art von Begegnungsplattform für die Hochschule und Region Coburg zu schaffen. Ein Erfolg zeichnet das Repair Café, welches zweimal im Monat angeboten wird und sich großer Beliebtheit erfreut. Darüber hinaus bietet das Projekt Bürger*innen, Initiativen und Unternehmen Infrastruktur in Form von Räumlichkeiten, um Vorhaben umzusetzen und (in Kooperation) nachhaltige Innovationen entstehen zu lassen. Für die Entwicklung ähnlicher Projekte an anderen Orten wird das Wissen zum Makerspace bereits genutzt. Darüber hinaus ist in Planung, einen Arbeitsbericht zu veröffentlichen, der es neuen Projektstarter*innen noch einfacher macht.

Entkommerzialisierung

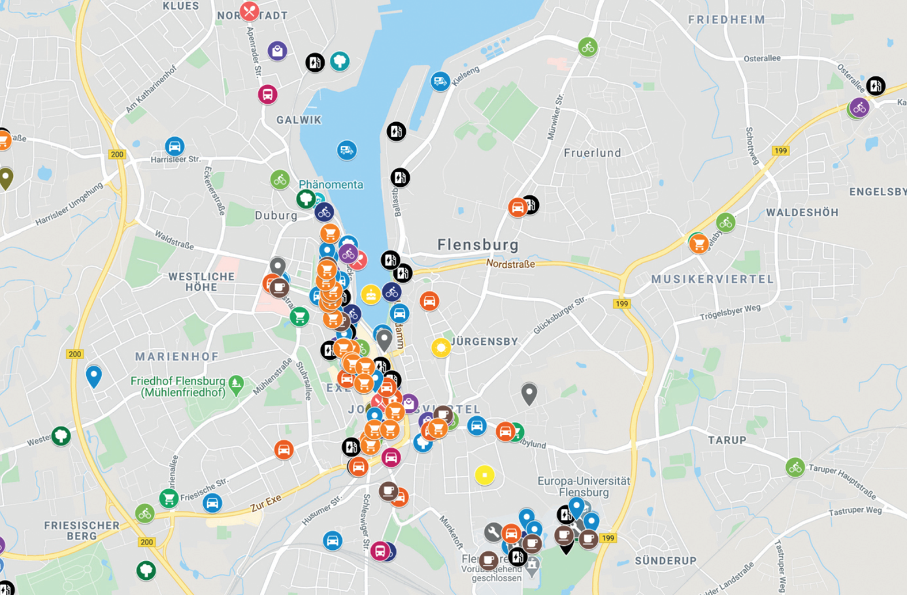

Vom Klimaschutzmanagement der Universität Flensburg wurde die „Klimaschutzmap“ ins Leben gerufen. Diese beschreibt eine Online Karte mit über 250 Einträgen in neun Kategorien. Ziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich in Flensburg für Klimaschutz eingesetzt werden kann. Aufgenommen sind Repair Cafés, Secondhand-Läden, Foodsharing-Angebote, Unverpackt-Läden und vieles mehr. Eine Besonderheit dieses Projektes ist, dass es nicht nur Hochschulmitglieder erreicht, sondern darüber hinaus auch von Interessierten Bürger*innen genutzt werden kann. Eine KlimaMap mit Angeboten zum klimafreundlichen Handeln kann grundsätzlich mit genügend Engagement ganz einfach ins Leben gerufen werden. Wichtig ist, die Klimaschutzmap kontinuierlich zu pflegen, da sich in einigen Kategorien Angaben laufend ändern, wie beispielsweise die Anzahl an Stromtankstellen in der Stadt.

Fazit

Die vier vorgestellten Projekte bilden nur eine kleine Auswahl an Beispielen aus der Good Practice Sammlung zu Suffizienz an Hochschulen. Vom Umweltcampus der Hochschule Trier über Foodsharing an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt bis hin zu einem Fahrradverleihsystem an der Hochschule Emden-Leer gibt es noch viele weitere spannende Projekte zu Suffizienz zu entdecken. Der Projektinitiator vom Fahrradverleihsystem sagt als Tipp für alle, die selbst ein Nachhaltigkeitsprojekt starten wollen: „Einfach loslegen!“

Wer gerne erstmal Ideen sammeln, sich inspirieren lassen oder weitere wertvolle Tipps erhalten möchte, findet all dies ausführlich im besagten Paper. Neben der Good Practice Sammlung gibt es noch weitere Beiträge. Zum Beispiel geben zwei Umweltpsychologinnen im Interview Anregungen, wie studentische Initiativen andere Menschen an der Hochschule von einem suffizienten Projekt überzeugen können.

Quellen

https://www.researchgate.net/publication/342991904_Suffizienz_an_Hochschulen_im_landlichen_Raum