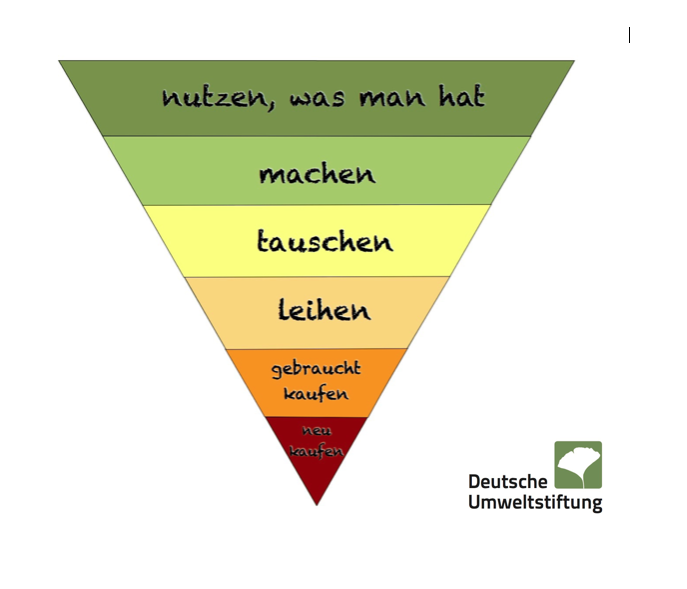

Suffizienz statt Wachstum! Das Motto der aktuellen #kaufnix-Kampagne der Umweltstiftung trifft den Nerv der Zeit. Sie richtet sich gegen grenzenloses Wachstum und unbedachten Konsum. Keine Frage, es ist höchste Zeit zu handeln. Und jeder kann einen Beitrag leisten. Die gute Nachricht: Es gibt Grund zur Hoffnung!

Über 30 Millionen Deutsche wollen die Welt verbessern. Das zeigt unsere neue repräsentative Studie „Komm näher. Was Weltverbesserer antreibt“. Viele Menschen wollen heute nachhaltig konsumieren und auch in Unternehmen hat das soziale Gewissen Konjunktur – nicht zuletzt, weil viele Kund*innen verantwortungsbewusstes Handeln und nachhaltige Lösungen immer stärker einfordern. Diese Kund*innen gelten als besonders anspruchsvoll und kritisch, denn sie haben ein höheres Ziel: eine bessere Welt.

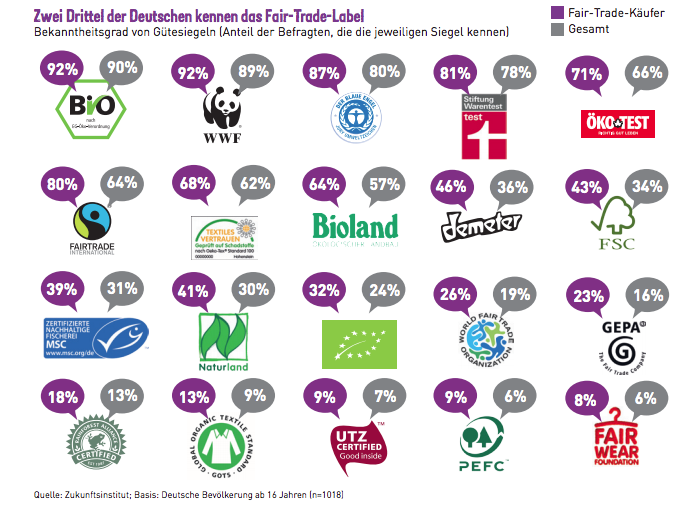

„Eine bessere Welt…“ – was ist das eigentlich, wer gestaltet sie und warum? Als Agentur, die auf Kommunikation für nachhaltige Themen und grüne Markenführung spezialisiert ist, wollten wir mehr über die Menschen erfahren, die sich bereits kritisch mit ihrem Konsumverhalten auseinandersetzen. Untersucht wurden Personen, die für fair gehandelte Produkte mehr Geld ausgeben, sich sozial engagieren oder lieber bei Unternehmen kaufen, die sich für Umwelt und Soziales engagieren.

Wir haben fünf Dialoggruppen auf Basis ihrer Lebensstile definiert. Sie sind generationenübergreifend und geben Aufschluss über Motive, Impulse und Barrieren auf dem Weg zu nachhaltigerem Konsum. Die Studie zeigt, wie und warum die einzelnen Gruppen handeln und welche Bedürfnisse sie in Bezug auf eine bessere Welt realisiert haben möchten: Sehnen sie sich nach Weltfrieden oder eigener Gesundheit? Handeln sie für ihre Kinder oder das eigene Vorankommen?

Die Antworten sollten Unternehmen aufhorchen lassen. Denn das kritische Konsumverhalten vieler Menschen zwingt immer mehr Unternehmen umzudenken. Warum? Weil Konsument*innen Unternehmen verantwortlich für den Zustand unserer Welt machen. Zu Recht. Marken, die das nicht begreifen und keine Verantwortung übernehmen, werden in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Schließlich sprechen wir nicht von einer kleinen Minderheit, sondern von über 30 Millionen Menschen in Deutschland, die laut Studie bewusst dazu beitragen wollen, die Welt besser zu machen.

Von ambivalenten Aufsteigern und konsequenten Weltverbesserern

Von den fünf Dialoggruppen gehören 6,7 Millionen der Befragten über alle Generationen hinweg zu den „konsequenten Weltverbesserern“, die sich durch ein besonders hohes Engagement für Nachhaltigkeit auszeichnen. Anders steht es um die „ambivalenten Aufsteiger“ (3,7 Mio.), die hauptsächlich in der Generation Y vertreten sind. Ihnen ist die Umwelt zwar wichtig, ihren Lebensstandard möchten sie dafür jedoch nicht senken. Sie wissen, dass sie mehr tun könnten.

Zwischen diesen beiden Polen befinden sich die folgenden Segmente: Die „fürsorglichen Gestalter“ (3,9 Mio.) sind mehrheitlich Männer, die sich für eine bessere und gerechtere Welt einsetzen, weil ihnen das Wohl der nachfolgenden Generation am Herzen liegt. Mit 10,1 Millionen Menschen sind die „zurückgezogenen Pragmatiker“ zahlenmäßig die stärkste Gruppe. Altersmäßig gehören sie zu den Babyboomern. Ihnen sind die Umwelt und ihr eigenes Wohlbefinden wichtig. Last but not least gibt es die „couragierten Weltretter“, zu denen 6,5 Millionen Repräsentanten der Generationen Y und Z gehören. Sie erkennen ihre Möglichkeiten, nachhaltig und fair zu konsumieren und haben Spaß daran, neue Wege und Produkte zu entdecken.

Selbstwirksamkeit ist zentraler Treiber

Kritische Konsument*innen wollen sehen und verstehen, was und wie sie zu einer besseren Welt beitragen. Unternehmen sollten daher transparent darstellen, was durch den Kauf eines Produktes bewirkt wird. Das untermauert und stärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit und damit die Motivation und Lust, noch mehr für eine bessere Welt zu tun. Wer sich bewusst ist, selbst etwas zu einer besseren Welt beigetragen zu haben, ist stolz darauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Marken können dies nutzen, indem sie ihren Beitrag zu nachhaltigem Konsum klar kommunizieren, erfolgreiche Vorbilder unterstützen und den Einfluss sozialer Gruppen nutzen.

Kritische Konsument*innen sind bereit zur Partnerschaft

Dass nachhaltiges Engagement gewürdigt wird, zeigt sich auch in der Bereitschaft von Konsument*innen, Bündnisse einzugehen, um gemeinsam mit Marken für eine bessere Welt zu sorgen. Mit anderen Worten: Unternehmerischer Mut wird belohnt.

Auf dem Weg zu einer besseren Welt spielt – über alle Dialoggruppen hinweg – der menschliche Zusammenhalt, also das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit in Bezug auf gemeinsame Ziele, eine wichtige Rolle. Markenkommunikation kann diesen motivationalen Anker nutzen, indem auf die gemeinsamen Bemühungen von vielen Bezug genommen wird: „Gemeinsam viel erreichen“.

30 Millionen Deutsche sind bereit, ihr Konsumverhalten zu verändern. Was für eine Chance! Unternehmen, die ihr Handeln sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltig ausrichten, sollten diese Gruppe gezielt bestärken und ermutigen. Vor allem sollten sie sich selbst trauen, ihren Beitrag zu einer besseren Welt lauter zu kommunizieren. Dann erhöht sich auch der Druck auf alle weiteren Marktteilnehmer. Allen interessierten Unternehmen bieten wir an, Erkenntnisse der Studie zu vertiefen und in individuellen Workshops kommunikative Maßnahmen zu erarbeiten.

Zur Methodik

Die Basis-Studie wurde in zwei Phasen von Oktober bis Dezember 2018 durchgeführt. In einer mehrwöchigen qualitativen Online-Untersuchung gewannen die Marktforscher*innen von Curth+Roth und Polycore zunächst ein tiefes Verständnis für die Lebensrealitäten der Dialoggruppen. Auf Grundlage dieser qualitativen Studie wurden die psychologisch repräsentativen Erkenntnisse quantifiziert. Dafür wurden in einer zweiten Phase über 600 Teilnehmer*innen zwischen 16 und 65 Jahren befragt und hinsichtlich statistischer Repräsentanz analysiert. Die Aussagen zur Gesamtbevölkerung der quantitativen Erhebung sind statistisch repräsentativ.

Über den Autor

Joko Weykopf, 38, gründete 2015 mit Jannes Vahl die auf Kommunikation für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen spezialisierte Agentur Polycore in Hamburg. Mit seinem Team entwickelt er Marken und Kampagnen für Unternehmen, Initiativen, Behörden und Start-ups. Zu den Kunden zählen unter anderem die Amidori Food Company, Dr. Bronner’s, Budnikowsky, der Hamburger Senat und die Hamburger Sozialbehörde.