Für eine nachhaltige Entwicklung müssen wir unser Konsumverhalten umstellen und weniger verbrauchen. Doch um langfristig mehr Suffizienz zu erreichen, muss auch die Kommunal- und Bundespolitik aktiv werden und Umsteuerungsmaßnahmen ergreifen.

Am 3. Mai 2019 war der deutsche Erdüberlastungstag: An diesem Tag hatte Deutschland – rein rechnerisch – alle für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden erneuerbaren Ressourcen verbraucht. Würden alle Staaten so wirtschaften und alle Menschen auf der Welt so leben wie Deutschland, so bräuchten wir drei Planeten.

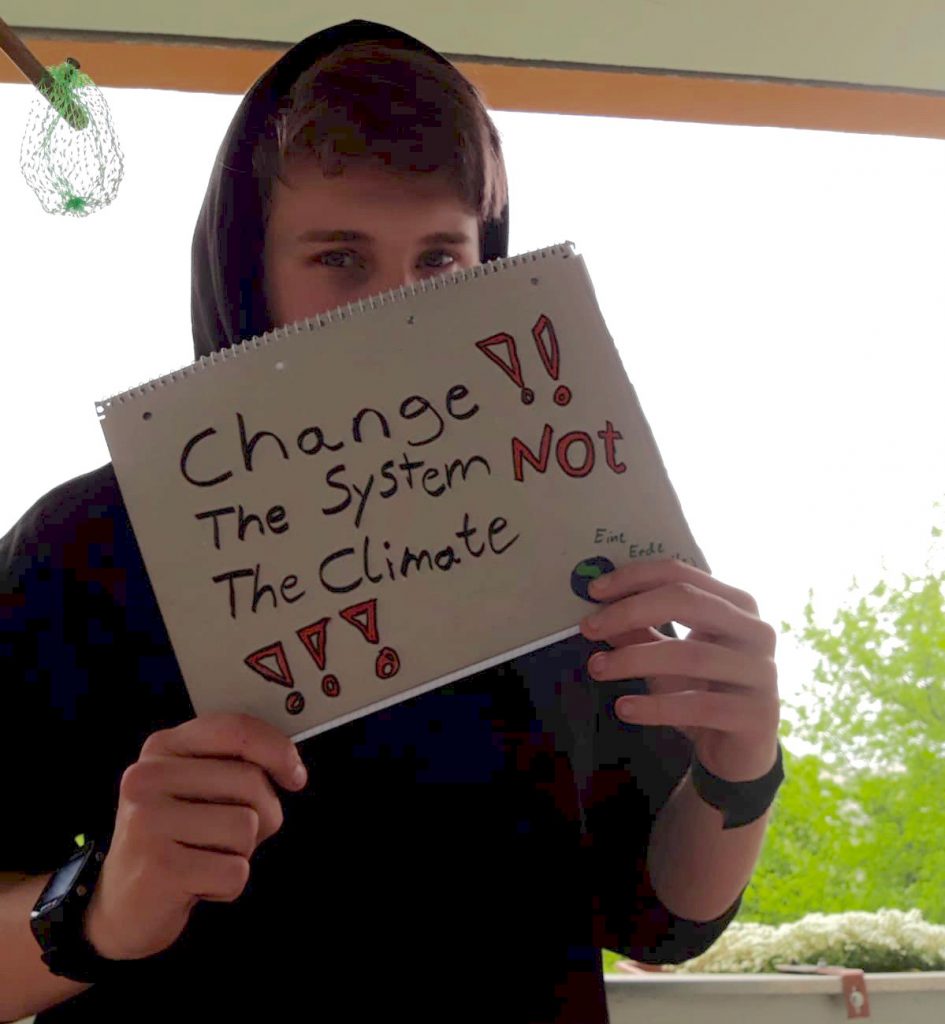

Allzu offensichtlich haben wir die Grenzen unseres Planeten erreicht. Die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind alarmierend: Sie betreffen die Auswirkungen der Klimakrise, die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll, den weltweiten Verlust der Artenvielfalt. Tatsächlich kalkulieren auch Wirtschaftsunternehmen, Banken und Versicherungen längst mit beträchtlichen Umweltschäden. Auch Ökonomen haben eingesehen: Wirtschaft kann nicht immer weiter wachsen. Zugleich stellen immer mehr Menschen hierzulande die Verheißungen des „immer schneller, immer mehr“ und eines unbegrenzten Konsums in Frage.

Weniger ist mehr: Von Reparaturinitiativen bis Radverkehr

Weniger ist mehr: Dieses Motto bringt immer häufiger Menschen zusammen. Sie setzen Ideen eines nachhaltigen Wirtschaftens und Lebens praktisch um. Weit über 700 Reparaturinitiativen organisieren deutschlandweit regelmäßige Treffen, um defekte Alltagsgegenstände gemeinschaftlich zu reparieren. Leihläden und Onlineportale ermöglichen weniger Konsum; in Ernährungsräten kommen Landwirte, Einkäuferinnen, Politik und Verwaltung zusammen, um unsere Städte gesund und regional zu ernähren und die bäuerliche Landwirtschaft im Umland zu erhalten.

Auch im eigenen Alltag pflegen immer mehr Menschen nachhaltige Lebensstile – indem sie auf Ökostrom umsteigen, weniger Fleisch essen und weniger Plastik verbrauchen oder Carsharing betreiben, statt selbst ein Auto zu besitzen. Oder indem sie öfter aufs Fahrrad steigen.

Ein Beispiel, das anschaulich zeigt, wie essenziell gute Rahmenbedingungen sind: Zugeparkte Radwege, zu schnell fahrende Autos, keine Abstellmöglichkeiten – dies und anderes mindert vielerorts die Freude am Radfahren. Dabei wünschen sich 79 Prozent der Deutschen bessere Alternativen zum Auto. Laut einer neuen Studie des Umweltbundesamtes ist eine große Mehrheit derer, die hauptsächlich Auto fahren, bereit, auf das Rad oder auf Öffentliche umzusteigen.

An diese Bereitschaft müssen Städte und Gemeinden stärker anknüpfen. Sie haben es in der Hand, die Nahversorgung zu verbessern, für einen preiswerten öffentlichen Verkehr mit guter Anbindung zu sorgen und mehr und bessere Radwege auszuweisen. Doch auch die Bundespolitik ist gefragt: Sie muss die Kommunen unterstützen. Man stelle sich vor, sie streiche die (jährlich!) 28,6 Milliarden Euro umweltschädlicher Verkehrssubventionen – und beschließe stattdessen, eine klimaschonende Mobilität zu fördern: mit einer Investitionsoffensive für den Rad- und Fußverkehr und einer Politik, die für deutlich weniger Autos in unseren Städten sorgt. All das würde unsere Lebensqualität spürbar erhöhen.

Klare Regeln, gute Angebote: Politik ist gefragt

Politische Maßnahmen, Anreize und Impulse sind auch in anderen Bereichen sind gefordert – und auch hier setzt der BUND mit seinem Engagement an.

Zum Beispiel Reparatur. Ein erster Schritt: In ihrer neuen Richtlinie für Ökodesign hat die EU z.B. für Waschmaschinen, Fernsehgeräte und Leuchten Vorgaben festgelegt, um die Reparatur zu erleichtern. So müssen Produkte zerlegbar sein und Ersatzteile verfügbar. Jetzt ist die Bundesregierung am Zug. Sie muss national dafür sorgen, dass Reparaturen für Verbraucher*innen tatsächlich leichter möglich werden.

Zum Beispiel Fleischkonsum. Durchschnittlich rund 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf verspeisten die Deutschen im Jahr 2017; als gesund gilt höchstens die Hälfte. Es ist Zeit für ökologische und vegetarische Alternativen auf den Speiseplänen von Kitas, Schulen, öffentlichen Kantinen. Und: Die Bundesregierung muss eine verbindliche Haltungskennzeichnung für Fleisch schaffen. Damit wir beim Einkauf erkennen können, wie die Tiere gehalten wurden.

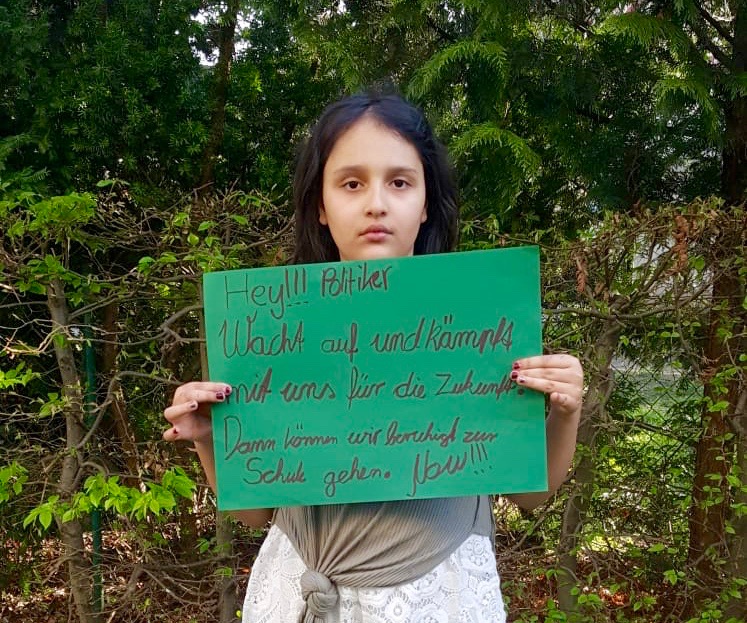

Denn bislang wird die Verantwortung für einen Lebensstil, der weniger Ressourcen verbraucht, noch allzu oft als rein persönliche Entscheidung angesehen. Tatsächlich ist aber die Politik gefragt. Der BUND plädiert daher für Suffizienzpolitik. Sie muss den Rahmen setzen für zukunftsfähige Lebensstile und Suffizienz. Mehr Effizienz und technische Lösungen allein reichen nicht, um unseren Energie-, Material- und Flächenverbrauch absolut zu begrenzen. Auch wenn in der Gebäudesanierung, in effizienteren Geräten und Autos enormes Potenzial liegt: Unsere Klimaschutzziele bleiben außer Reichweite, wenn zugleich die Zahl der Autos, ihre Größe und Leistungsstärke weiter ungebremst wachsen. Oder wenn immer neue Wohn- und Gewerbegebiete entstehen, selbst bei sinkender Einwohnerzahl.

Umweltschädliche Subventionen streichen – Nachhaltigkeitsziele umsetzen

Die Bundesregierung muss politisch mutig und konsequent gegensteuern. Vor allem aber wird immer offensichtlicher, dass ein wirksamer Ressourcenschutz mit ungebremstem Wirtschaftswachstum nicht vereinbar ist. Es gilt, Alternativen aufzuzeigen. Für Wohlstand und soziale Gerechtigkeit – statt Wachstum um jeden Preis!

Ein erster konsequenter Schritt wäre, endlich alle umweltschädlichen Subventionen abzuschaffen. Die Subventionen – u.a. Steuervergünstigungen für Kohle, Dieselkraftstoffe und Kerosin – belaufen sich auf über 57 Milliarden Euro im Jahr. Sie belasten den Staatshaushalt doppelt: Zunächst durch Mehrausgaben und Mindereinnahmen des Staates, später durch erhöhte Kosten, um die Schäden an Umwelt und Gesundheit zu beseitigen.

Einen guten Rahmen für eine nachhaltige Politikwende bilden die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Bis zum Jahr 2030 will die Weltgemeinschaft Hunger und Armut beenden, die weltweite Ungleichheit verringern, allen Menschen Zugang zu nachhaltiger Energie verschaffen, den Klimawandel bekämpfen, den Artenverlust stoppen. Die Ziele machen Hoffnung, sie gelten für alle Länder der Welt und vereinen soziale und Umweltziele miteinander.

Höchste Zeit für die Bundesregierung, diese Agenda zur politischen Priorität zu erklären und umzusetzen. Seit 2016 orientiert sie ihre Nachhaltigkeitsstrategie an der globalen Agenda, doch bislang sind wesentliche Ziele wie das Klimaschutzziel 2020 fern davon, erreicht zu werden. Auch im Verkehr, in der Landwirtschaft, beim Artenschutz und im Umgang mit Böden und Flächen gilt es dringend umzusteuern. Nachhaltige Entwicklung bedeutet, verantwortungsbewusst mit unseren Lebensgrundlagen umzugehen. Nur so werden heutige und zukünftige Generationen weltweit ein Leben in Würde führen können, gemäß ihren Bedürfnissen. Ohne grundlegende Veränderungen in unserer Wirtschafts- und Lebensweise wird dies nicht gelingen. Denn aktuell ist unser westlicher Lebensstil von globaler Gerechtigkeit weit entfernt.

Über die Autorin

Christine Wenzl ist die Leiterin der Stabsstelle Nachhaltigkeit beim Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND).