Nachhaltigkeit zu wollen, ist leicht. Erwartet wird dabei jedoch häufig, Nachhaltigkeit lasse sich allein durch Innovation erreichen. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Suffizienz bezeichnet die bewusste Verringerung des Bedarfs und des Verbrauchs an endlichen Rohstoffen und Energie. Dieser wird mit deutlicher Zurückhaltung, häufig sogar mit Empörung und Widerständen, begegnet. Durch verpflichtende und fördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand zielt Suffizienzpolitik auf eine Begrenzung von Produktion und Konsum ab. Dadurch greift sie in das persönliche Leben ein und wird schnell als Beeinträchtigung gesehen, vor allem von denjenigen, die ihren eigenen Wohlstand im Vordergrund sehen und diesen beibehalten möchten oder sogar zu verbessern erstreben. In einem Gastbeitrag auf unserer Seite hat Manfred Linz bereits beispielhaft an Politiken erklärt, wie Suffizienz den Weg vom Alltag in die Politik finden kann. Darauf aufbauend wird im Folgenden basierend auf seiner Handreichung „Wie Suffizienzpolitik gelingen kann“ genauer auf verschiedene Herangehensweisen bei der Gestaltung von Suffizienzpolitiken eingegangen, die förderlich oder erschwerend auf die Akzeptanz und Umsetzung einwirken können.

Do’s and Don’ts bei der Gestaltung von Suffizienzpolitiken

Um Suffizienzpolitik künftig Erfolg bringend gestalten zu können, ist es von großer Bedeutung zu wissen, durch welche Mittel und Methoden diese staatlichen Maßnahmen von der breiten Bevölkerung annehmbar werden. Hierfür hat Dr. Manfred Linz in seiner Handreichung „Wie Suffizienzpolitik gelingen kann“ 8 unterschiedliche Politiken und deren Akzeptanz und Umsetzung durch die Bevölkerung untersucht. Die Auswertung dieser Beispiele – im Folgenden kurz zusammengefasst – zeigt, welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden und was wir daraus für die Entwicklung kommender Politiken lernen können.

Merkmale, die das Gelingen von Suffizienzpolitik befördern

- Leicht einsehbare Ziele aufstellen – staatliche Maßnahmen, die ein klares, leicht einsehbares Ziel haben, werden leichter umgesetzt als Maßnahmen mit unklaren, zusammenhängenden oder komplexeren Zielen

- Gewinn im Verzicht erkennbar machen – die Bereitschaft zur Annahme von Maßnahmen steigt, wenn neben der Restriktion ein gleichzeitiger Nutzen erkennbar wird

- Veränderung in mehreren Stufen – es fällt leichter Veränderungen zu akzeptieren, die nicht mit einem Mal eine große Umstellung verlangen, sondern durch mehrere Teilschritte herbeigeführt werden können

- Gemeinwohl entscheidet – Vorgaben, die im Allgemeinen dazu beitragen, Schaden von der Gemeinschaft abzuwenden, werden eher angenommen

- Zustimmung mobilisieren – Maßnahmen können leichter akzeptiert werden, wenn mit der Zustimmung des größten Teils der Bevölkerung gerechnet werden kann

Merkmale, die das Gelingen von Suffizienzpolitik erschweren

Damit die Umsetzung von Suffizienzpolitiken erfolgreich gelingen kann, ist es neben den förderlichen Aspekten auch wichtig die Merkmale zu betrachten, die das Gelingen erschweren können. Auch diese sind im Folgenden zusammengefasst.

- Konkurrierende Ziele vermeiden – es sollte vermieden werden, komplizierte und inhaltlich nicht zusammenhängende Ziele zu setzen, da diese von der Bevölkerung weniger akzeptiert werden

- umstrittene Sachverhalte hemmen – schwerer umzusetzen sind Maßnahmen, denen trotz guter Gründe auch berechtigte Einwände entgegenstehen

- Vermeidung von unmittelbaren Kosten bei erst langfristigem Nutzen – Maßnahmen, die die Betroffenen unmittelbar mit Kosten belasten, jedoch erst über längere Zeit Wirkung zeigen, können die Akzeptanz verringern

- Bevormundung durch den Staat unerwünscht – Wenn der Staat als Vormund der persönlichen Lebensweise erscheint, ist die Bevölkerung weniger gewillt sich dessen Vorgaben anzunehmen

- Überforderung vermeiden – politische Maßnahmen, die die Veränderungsbereitschaft der Bürger emotional überfordern sind schwerer umzusetzen

- Freiheitswünsche bedenken – weniger anerkannt werden Maßnahmen, wenn durch diese persönliche Gefühle, vor allem die der eigenen Unabhängigkeit, als eingeschränkt empfunden werden

- Wirtschaftliche Interessen einbeziehen – schwerer zu akzeptieren sind Restriktionen, wenn diesen starke ökonomische Interessen entgegenstehen. Besonders hinderlich ist das, wenn diese Interessen von einem Teil der Bürger und bedeutenden Entscheidungsträgern vertreten werden

- Hindernis Wachstumsglaube – wenn der Glaube gefestigt ist, dass das Wirtschaftswachstum notwendige Voraussetzung für Wohlstand ist, wird es wesentlich schwieriger sein bestimmte Maßnahmen durchzusetzen

Folgerungen für die Gestaltung von Suffizienzpolitik

1. Gemeinwohl ist der ausschließliche Bezugspunkt aller Suffizienzpolitiken

Restriktionen im Rahmen von Suffizienzpolitiken stoßen häufig auf Gegenwehr, da sie mit den persönlichen Wünschen sowie kurzfristigen Gedanken, Gefühlen und Handlungen einzelner Individuen konkurrieren. Um diesen Konflikt auszugleichen, muss das gemeinsame Wohl als langfristiges Ziel in den Vordergrund gestellt werden. Es muss gezeigt werden, dass die Forderungen unverzichtbar sind, um langfristig das Fortbestehen und Wohl der Gesamtgesellschaft zu sichern.

2. Lokal und regional statt national und europaweit

Die Durchsetzung von neuen Vorgaben gelingt auf regionaler Ebene besser als im nationalen oder europaweiten Raum. Dies resultiert vor allem daraus, dass Probleme auf kleinerer Ebene überschaubarer und greifbarer sind und vieles unmittelbar durch personenbezogene Beziehungen geklärt werden kann. Außerdem sind hierfür lokale Initiatoren entscheidend, die oft durch Engagement und Ausdauer die politische Durchsetzung ermöglichen.

3. Gebote vor Verboten

Ein entscheidender Punkt ist es auch, den Bürgern möglichst viel Wahlfreiheit zu gewährleisten. Diese möchten weitestgehend das Recht behalten, selbst über ihre persönliche Lebensführung entscheiden zu können. Daher ist es von Vorteil, Suffizienzpolitik möglichst durch Vorgaben im Sinne von Begünstigungen, Geboten oder Reglementierungen zu betreiben. Es sollten nur dann Verbote eingesetzt werden, wenn die Ziele nicht auf eine andere Weise zu erreichen sind.

4. Ausgleich für die sozial Schwachen

Einige der Politiken haben zur Folge, dass sie die Lebenskosten erhöhen, was vor allem die sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen übermäßig trifft. Diese Mehrbelastungen für Geringverdienende sollten, beispielsweise durch Ausgleichszahlungen, aufgefangen werden.

5. Neue Gewohnheiten stützen die Suffizienz

Die Bildung von neuen Gewohnheiten, die die Vorgaben in das alltägliche Leben integrieren, können zusätzliche Zustimmung geben. Vor allem ist das der Fall, wenn durch die tatsächliche Umsetzung der gesellschaftliche Nutzen erkennbar wird. Ein Beispiel ist das so umstrittene Tempolimit. Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass viele Regelungen sehr schnell von den Meisten akzeptiert und zur Gewohnheit werden, wenn sie erst einmal umgesetzt wurden.

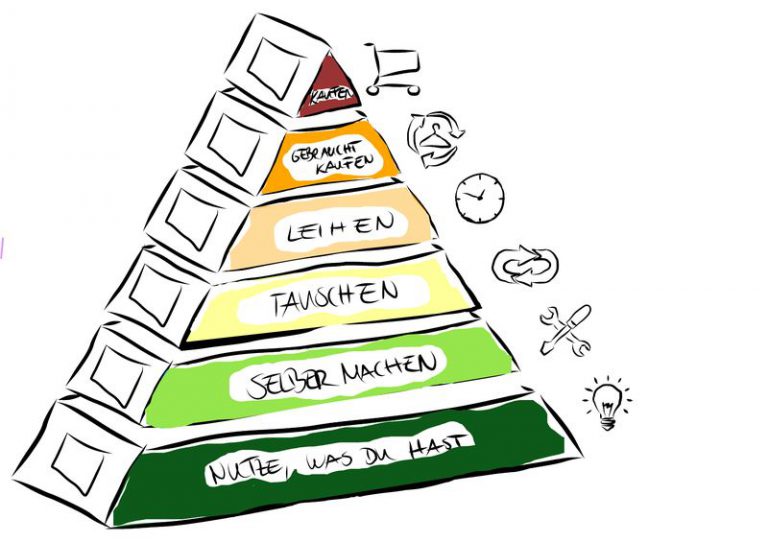

6. Von den leicht zugänglichen zu den herausfordernden Politiken

Suffizienzpolitiken lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen, die sich in Bezug auf verschiedene Kriterien, wie Kosten oder Schwierigkeitsgrad, unterscheiden. Die Politiken, die mit spürbaren Einschränkungen verbunden sind, können einen größeren Erfolg erzielen, wenn sie mit kleineren Schritten begonnen werden. So können die Anfänge ohne größere Proteste hingenommen, es können neue Gewohnheiten gebildet werden und die weitere Durchführung hat bessere Chancen.

7. Das Verhältnis von Gewinn und Verlust

Für einen Großteil der Menschen ist Suffizienz ein unerwünschter Verzicht, der gegen den Erhalt ihres materiellen Wohlstands gerichtet ist. Die meisten Menschen wollen nicht weniger. Nur ein kleiner Teil der Gesellschaft kann Suffizienz als Gewinn interpretieren und diesen beispielsweise als Befreiung vom Überfluss ansehen. Nach einer These von Daniel Kahneman und Amos Tversky haben jedoch Verluste und Nachteile einen größeren positiven Einfluss auf uns als Gewinne oder Vorteile. Diese Ungleichmäßigkeit von positiver und negativer Erfahrung ist zudem evolutionsbedingt, denn Lebewesen, die Bedrohungen vorzeitlich behandeln, haben höhere Überlebenschancen. Diese Einsicht vermittelt ein neues Bild über die durch Suffizienz entstehenden vermeintlichen Verluste und könnte die Akzeptanz von Suffizienzpolitiken positiv beeinflussen.

Fazit

Ob Suffizienzpolitiken erfolgreich von der Regierung beschlossen, vom Parlament verabschiedet und von der Bevölkerung akzeptiert werden, hängt von vielen Faktoren ab. Suffizienzpolitiken können gegenwärtig nicht in ihrer vollen Ausprägung durchgesetzt werden, da Klimaschäden unser aktives Lebensumfeld sowie unser Bewusstsein nicht spürbar genug erreichen. Das Gelingen und die Bereitschaft zur Akzeptanz kann jedoch gefördert werden, wenn bestimmte Herangehensweisen bei der Gestaltung der Politiken berücksichtigt werden. Damit die Wirksamkeit der staatlichen Vorgaben und damit die vereinbarten Klimaziele erreicht werden können, muss sich vor allem die gesamtgesellschaftliche Erwartung und Einstellung ändern. Wenn wir dies als Gesellschaft nicht von alleine schaffen, werden wir voraussichtlich früher oder später durch die sich zuspitzenden Ereignisse und die daraus resultierenden Folgen dazu gezwungen. Der steigende Protest von Menschen, die ihre besondere Betroffenheit vom Klimawandel nicht mehr hinnehmen, könnte bereits zu einer Veränderungsbereitschaft der Bevölkerung in gemäßigten Zonen führen. Noch haben wir die Möglichkeit unsere Ansichten zu ändern, als Gesellschaft näher zusammenzurücken und auch von uns aus die nationalen Regierungen zum Handeln zu bewegen. Öffentliche Diskussionen und das Werben für leichte Suffizienzpolitiken können die Aufmerksamkeit für dieses Thema vergrößern und es kann ein Umdenken zur vorher oft kritisch betrachteten Suffizienz stattfinden. Dadurch wird es uns in der Gesellschaft vielleicht leichter fallen, den langfristigen und notwendigen Zielen zur Erhaltung und zum Wohl unserer Gemeinschaft Vorrang zu verschaffen und unseren persönlichen Drang nach übermäßigem Konsum und materiellem Wohlstand hinten anzustellen.

Quellen

Manfred Linz: Suffizienz als politische Praxis . Ein Katalog. Wuppertal 2015, ISBN 978-3-929944-96-9

Manfred Linz: Wie Suffizienzpolitiken gelingen: Eine Handreichung. Wuppertal 2017, ISBN 978-3-946356-02-8 (Wuppertal Spezial Nr. 52)

Link zur Handreichung “Suffizienz als politische Praxis”: https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/5735/file/WS49.pdf

Link zur Handreichung “Wie Suffizienzpolitiken gelingen”: https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/6611/file/WS52.pdf