Die Digitalisierung gilt als großes Versprechen für eine nachhaltige Zukunft. Insbesondere in den letzten beiden Jahren der Corona-Pandemie bekam cloud-basiertes Arbeiten im Home-Office einen immer höheren Stellenwert. Digitale Neuheiten und neue Arbeitsstrukturen sollen bei der CO₂-Einsparung helfen. Das Home-Office erspart Arbeitswege mit dem Auto, Meetings ersetzen aufwändige Geschäftsreise und alte Geräte werden mit energieeffizienteren Alternativen ausgetauscht.

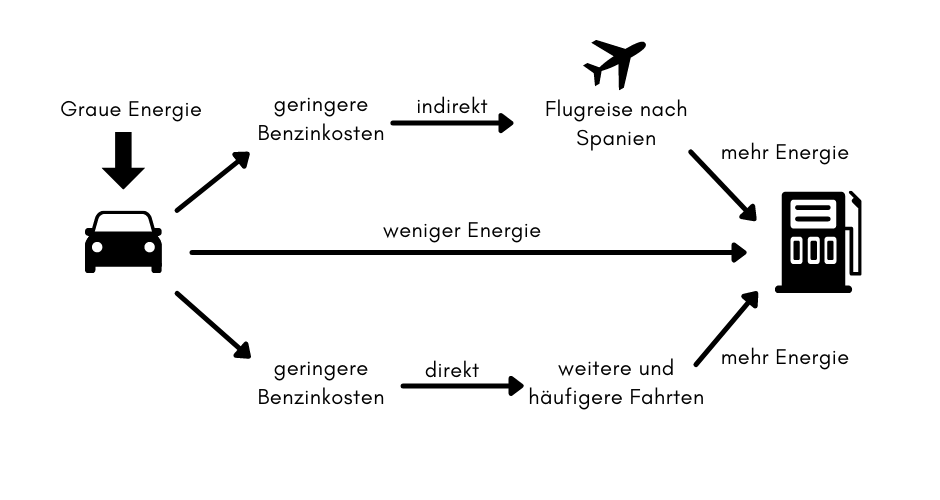

Aber können derartige Veränderungen einen Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation leisten? Oder neutralisieren Faktoren wie Rebound-Effekte die vermeintlichen Erfolge der Digitalisierung?

Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit aus Berlin mit seinen Projektpartnern, dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und dem Mannheimer Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), in einer aktuellen Studie über die Klimaschutzpotenziale der digitalen Transformation. Im Gegensatz zu bisherigen Publikationen berücksichtigen die Untersuchungen zentrale Wirkungsmechanismen und greifen Rebound-Effekte, mögliche Verhaltensänderungen, Effekte erhöhter Nachfrage und mögliche nationale und internationale Produktionsverlagerungen auf.

Die empirische Arbeit betrachtet hierfür die Effekte der Digitalisierung auf den Klimaschutz in vier Anwendungsfeldern. Mithilfe ausführlicher Literaturrecherche, leitfadengestützter Interviews und Datenanalysen zum jeweiligen CO₂-Ausstoß in den einzelnen Anwendungsfeldern kam die Studie zu folgenden Ergebnissen:

Videokonferenzen & Homeoffice

Im ersten Schritt wurden Veränderungen des Arbeits-, Reise- und Mobilitätsverhaltens durch cloudbasierte Online-Zusammenarbeit im Homeoffice sowie durch Telefon- und Videokonferenzen untersucht. Den Untersuchungen zufolge ermöglicht die vermehrte Nutzung von Videokonferenzen einen deutlichen Rückgang von Reisen und zeigt, dass Online-Meetings ein guter Ersatz für Auswärtstermine sein können. Dabei kommt es zum einen zu veränderten Ansprüchen an die Wohnung, wie der Wunsch nach einer größeren Fläche. Zum anderen kompensieren zusätzliche Fahrten für bspw. Einkäufe mögliche Einsparungen durch wegfallende Arbeitswege. Die Einsparungen werden demnach durch sogenannte Reboundeffekte erheblich gemindert. Folglich sorgt das Homeoffice kaum für signifikant positive Effekte auf die Klimabilanz.

Virtualisierung & Cloud Computing

In öffentlichen Einrichtungen wurden die Auswirkungen der Umstellung von hausinternen IT-Systemen (Server, Speicher) auf Cloud-Lösungen und auf neue energieeffizientere Geräte untersucht. Die Nutzung neuer energie- & ressourcenschonender Endgeräte kann den Energieverbrauch erheblich reduzieren. Auch wenn dies im Einzelfall sinnvoll erscheint, sorgt die Ausweitung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken wie Cloud-Lösungen sowie digitaler Endgeräte wiederum für einen erhöhten Energiebedarf. Das Ergebnis: Virtualisierung und Cloud Computing führen nicht unbedingt zu einem geringeren Energiebedarf.

Private Mediennutzung und Automatisierung

Des Weiteren wurde die Entwicklung der durch Internet- und Mediennutzung verursachten Treibhausgasemissionen, mit Beachtung der Geräteherstellung und Gerätenutzung in typischen Haushalten beobachtet und analysiert. Trotz der Nutzung und Umstellung auf energieeffizientere Geräte, ist die positive Auswirkung gering. Hier fällt ebenfalls eine gesteigerte Nutzungsintensität und ein erhöhter Datenverbrauch ins Gewicht. Zudem wird durch eine verkürzte Lebensdauer der Geräte, dem gesteigerten Energieverbrauch bei der Herstellung und des erhöhten Produktionsvolumens die zunehmende Energieeffizienz gebremst.

Digitalisierung in der Produktion

Im Bereich der Produktion standen innovative Technologien wie das Elektroauto im Fokus der Studie. Es heißt, die Digitalisierung ermögliche neue Produktqualitäten und könne somit einen erheblichen Beitrag für eine nachhaltigere Energiezukunft leisten.

Schlussendlich folgern die Autor*innen aus den erarbeiteten Ergebnissen, dass die digitale Transformation im Großen und Ganzen nicht eigendynamisch zum Klimaschutz beitrage. Es benötige politische Anreize und Regelungen, wie eine Energiesteuer, um die Klimaschutzpotenziale der digitalen Transformation effektiv ausschöpfen zu können.

Digitalisierung reicht nicht. Wir brauchen einen soziokulturellen Wandel.

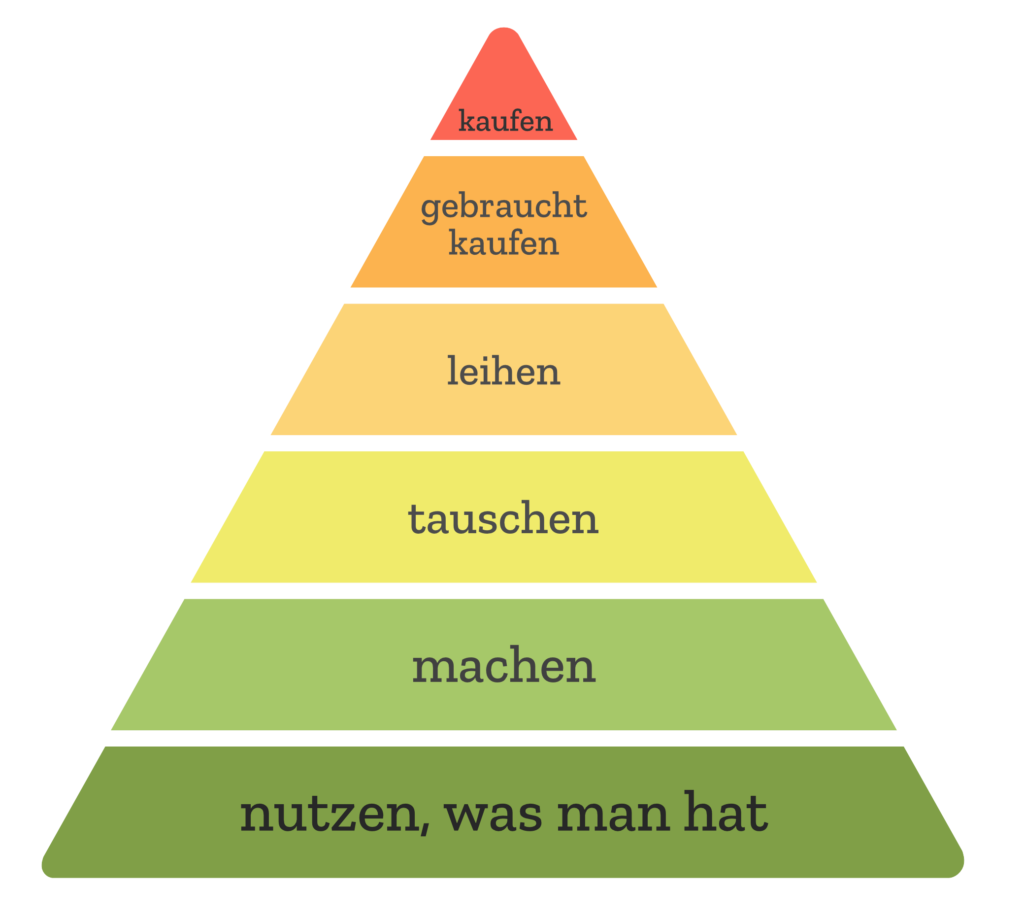

Die Einführung von Steuern und regulatorischen Anreizen lässt jedoch die Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten auf der Individualebene mit Blick auf das Konzept der Suffizienz außen vor. Wir brauchen dringend einen soziokulturellen Wandel im Konsumverhalten. Dafür benötigen Verbraucher*innen ausführliche Informationen zu den Auswirkungen des eigenen Konsumverhaltens. Es ist nach wie vor leicht, der Illusion zu verfallen, dass mit dem Kauf eines neuen energieeffizienten Geräts, die Klimabilanz verbessert wird. Daher gilt:

- Die Nutzungsdauer von Geräten sollte so lange wie möglich – auch durch Reparaturen – ausgereizt werden.

- Funktionsfähige Geräte sind für andere Bürger*innen vielleicht vom Wert. Ein Second-Hand-Verkauf und -Ankauf lohnt sich – nicht nur finanziell.

- Bei einer Neuanschaffung ist genau zu überlegen, ob man das Gerät wirklich braucht, oder es vielleicht geliehen werden kann.

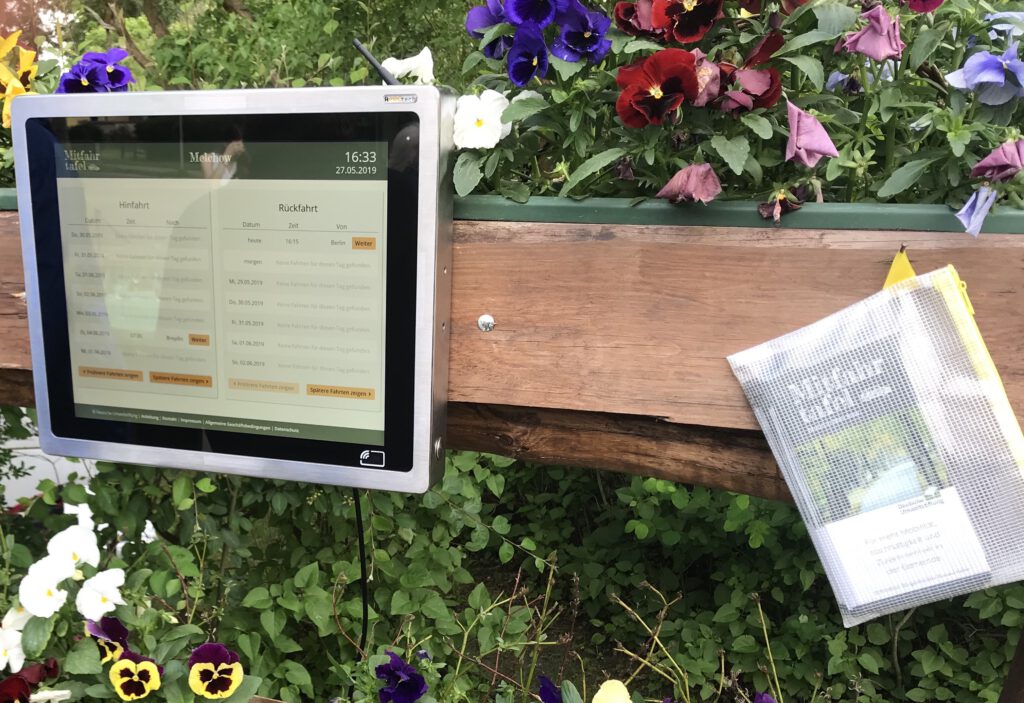

Die Digitalisierung kann eine zentrale Rolle beim Klimaschutz einnehmen. Allerdings ist digitaler Klimaschutz kein Selbstläufer, sondern muss von den Bürger*innen mit Achtsamkeit auf das eigene Konsumverhalten reflektiert und von der Politik gezielt flankiert werden. Wir brauchen bspw. mehr Informationsangebote, um Umwelteffekte des digitalen Lebensstils weitergehend an Verbraucher*innen zu kommunizieren. Nur dann wird aus der Digitalisierung keine trügerische Illusion.

Quellenangaben:

Clausen, J., Niebel, T., Hintemann, R., Schramm, S., Axenbeck, J. & Iffländer, S. (2022). Klimaschutz durch digitale Transformation: Realistische Perspektive oder Mythos? CliDiTrans Endbericht. Berlin: Borderstep Institut

https://pixabay.com/de/photos/netzwerk-erde-blockchain-globus-3537394/